2,500多年前,大教育家孔子周游列國,向各國當權主政者就如何治國理政提供咨詢和建議,堪稱我國乃至世界上最早的「高管教練」。記錄孔子教育、教練思想的教育學專著——「學記」提倡的啟發式教學,與蘇格拉底的詰問式教練法異曲同工,旨在觸動并解鎖深度思考;而「學記」中多次提到的「獨學而無友,則孤陋而寡聞」的合作學習的理念,則初步體現了教育心理學中以學習者為中心、推動協作交流的建構主義思想。后來,孔子的思想傳承者荀子呼吁「君子居必擇鄉,游必就士」、「學莫便乎近其人」、「學之徑莫速乎好其人」,早早把來自賢人、善知識、教練的輔導放到了舉足輕重的地位。可見,教練、輔導、相互支持學習的文化傳統由來已久。

中國領導者期待的發展方式排名TOP6

備受推崇的教練輔導

在當代,DDI推崇領導力發展應奉行「721」這一最佳比例,其中20%「與人學」具有向外部、內部、上級、平級,乃至下級多維度求教、學習的豐富內涵。DDI「2018全球領導力展望」調研發現,「與人學」的發生比例不止20%,實際上接近30%!本次調研的數據繼續驗證了這一現象——在領導者偏好的多種學習方法中,各種形式的教練輔導最受推崇!

如上圖所示,從中國領導者視角來看,排名靠前的六種學習方法受到至少三成以上領導者的青睞,而其中的四種與教練輔導直接相關,分別是來自外部的專業輔導、來自上級主管的輔導、來自導師的輔導和來自內部(非上級主管)的輔導。更具體來看,七成中國領導者渴望外部專業教練的輔導,五成則希望獲得上級主管的直接輔導。

領導者青睞教練輔導的原因

那么,為何古今圣賢和現代眾多領導者都如此推崇教練輔導和「與人學」呢?答案只有兩個字:人性。

-

教練、導師或上級視角

孔子因學而不厭和誨人不倦,兼具「智」和「仁」,因而后世被尊為圣人。孟子把「得天下英才而教育之」列為人生三樂之一,他認為「善政得民財,善教得民心」,良好的輔導教育是得人心的關鍵。好的教練和領導者真誠坦率、謙遜好學,以他人福祉為先,信奉人本思想而非物質至上。他們的身上永遠閃耀著人性的光輝。

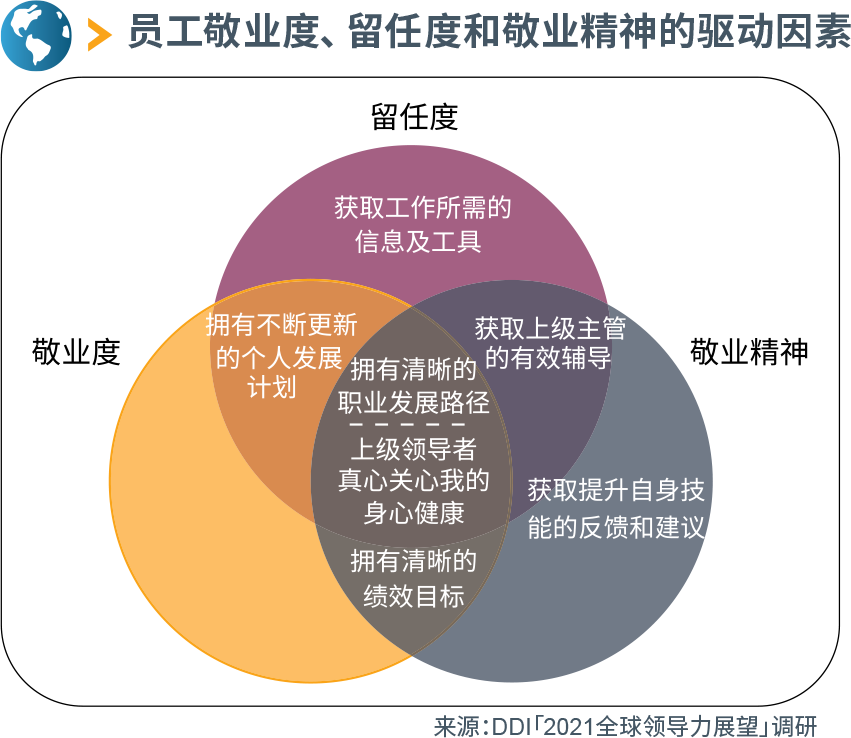

與此相應,我們的調研發現,領導者是否「走心」,是否真正關心員工是決定員工敬業度高低的關鍵,而上級主管能否定期與下屬會面并輔導下屬則是「走心」的關鍵表現之一。在前文「提升敬業度:高度投入的領導者,成就高敬業度員工」一文中,我們發現,上級主管能否提供有效的輔導是員工敬業度最為重要的決定性因素。無獨有偶,「哈佛商業評論」2022年5月刊中「Designing Work That People Love」一文中也強調了上級主管與員工定期會面輔導的重要性:每周定期與上級主管會面的下屬,其敬業度分數相對高77%,而未來半年主動離職的可能性相對低67%。

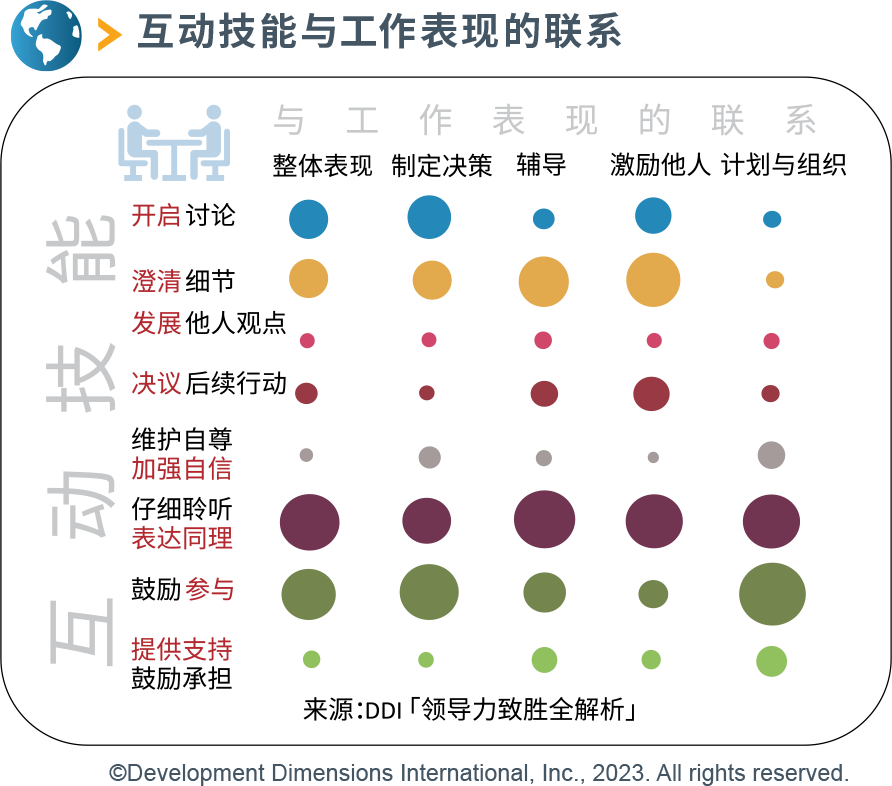

更具體來看,DDI發布的研究報告「領導力致勝全解析」中的數據顯示,在諸多領導力技能中,傾聽同理的「走心」模式最能促進員工的工作表現。值得注意的是,許多領導者往往自認為擅長同理,但事實上對同理心的理解并不到位,表達起來自然也就更難以到位了。

-

員工或被輔導者視角

· 好奇心和成長導向。愛因斯坦曾說:「我并沒有特別的天賦,有的只不過是強烈的好奇心」。「荀子·勸學篇」提到,「無冥冥之志者,無昭昭之明;無惛惛之事者,無赫赫之功」。中國領導者一向以勤奮、刻苦、上進而著稱,因為他們知道,沒有刻苦鉆研的心志,學習上就不會有顯著進步;沒有埋頭苦干的實踐,事業上就不會有巨大成就。

· 倦怠而需要「解法」。在疫情、危機、動蕩交織、極度內卷的BANI時代,領導者面臨嚴重的職業倦怠感,如之前章節中所提到的,50%的中國領導者每天工作結束后都感到精疲力盡,不少人選擇以「哥布林模式」躺平,也有不少人選擇跳槽以遠離當前工作。在迷惘無助之中,他們需要「解法」,否則就會尋求「解脫」。然而據統計,僅有7%的領導者有信心能力幫助下屬避免這種倦怠。這種時候,往往可以考慮外部專家或外部教練視角。比如,斯坦福大學心理學家、健康教育家凱利·麥格尼格爾教授(Kelly McGonigal)就提供了一種「解法」,那就是「和壓力做朋友」——如果把壓力看作「可以依靠的資源,而非要消滅的敵人」,那么壓力不會壓垮你,你也大概率不會產生倦怠感。

· 渴望互動和聯結。「2021全球領導力展望|中國報告」顯示,領導者希望工作中有更多溝通交流,而非更多埋頭做事。「快樂競爭力」一書介紹的贏得優勢的七個積極心理學法則中,法則七是「積累社會資本」,因為「我們與他人的關系比世界上一切事物都更重要」。處理好各種關系不僅會使領導者能量倍增,還能使他們更快從挫折中「回血」,從而感受到更大的成就感。毋庸置疑,領導者與上級主管的關系幾乎算是最重要的工作關系了——他們渴望與上級主管交流和溝通。

差強人意的成效

如下圖所示,從中國企業的實操來看,大部分中國企業也確實看到了教練輔導對企業未來的重要性。調研數據顯示,85%的中國企業均有提供「輔導和發展他人」的相關培訓,在所有領導技能中排名第一;然而,這項能力的培訓效果卻排名第七,在所有領導力技能中落差最大。并且,中國領導者對外部教練輔導和內部導師輔導的正面評價不高,是唯二有兩成以上領導者體驗最差的學習項目。這又是為什么?是「不會做」,「不想做」,還是「不能做」?

行動聚焦

知行合一的未來

客觀來說,在全員ChatGPT的時代,「不會做」的概率接近于零,而「不想做」的概率大增。因為業績壓力導致急功近利,教練輔導文化這種短期看不到顯著相關成效的戰略舉措,雖然大概率會在組織建設、梯隊培養等主題中得到體現,但很少會被企業和高管層排到優先級的前列。

這也進而帶來了「不能做」的風險:一方面,領導者忙于處理其他業務優先事項,無暇顧及輔導、教練;另一方面,導師或教練項目和職業對話或定期一對一等流程機制,往往因為得不到足夠重視或資源支持而難以推進。

所以,中國企業和領導者不能只是口頭重視,必須采取果斷行動,才能做到知行合一,把教練輔導給企業運營所帶來的加成效應發揮到極致。

-

倡導教練文化

DDI白皮書「領導者七大要務」中,「輔導和發展他人」是領導者不可推卸的工作職責,在七大要務中名列第一。孔子曾說:「不教而誅謂之虐」。在你所在的企業中,大家如何看待績效管理?如果僅僅是把績效管理看作監督結果、考核獎懲的依據,而非一套幫助員工來達成績效目標、提供達標方法的流程,那么這就是在「不教而誅」。倡導教練文化、導師文化或反饋文化,讓領導者從內心深處認同輔導帶教的重要性,進而他們才會自主采取行動。

-

固化流程機制

領先企業要求上下級之間定期展開輔導對話,并在全球系統中固化。這種對話通常要求:1)年初進行職業發展對話和發展計劃設定對話;2)每月進行輔導對話;3)每半年進行復盤檢視對話(團隊成員全體參與)。下屬不但可以系統梳理長遠職業目標,還能就年度目標規劃「721」式的學習提升。上級主管則推動了業務和員工能力共同提升,不但能夠教學相長,也收獲了誨人不倦的滿滿成就感。

-

緊密掛鉤業務

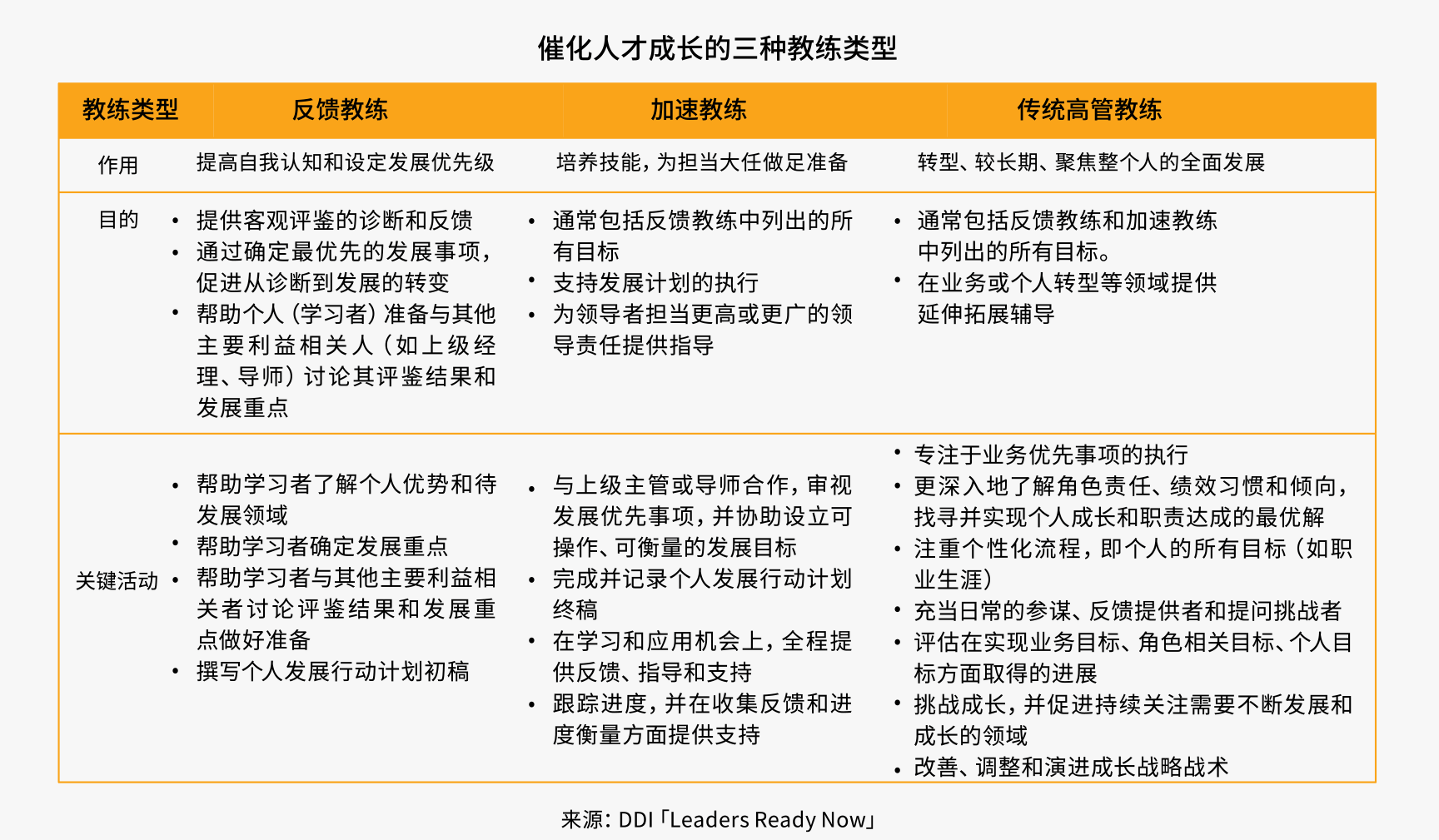

通過行動學習(團體學習為主)或IDP(個人學習為主)等多種手段,將學習提升與實際業務議題緊密掛鉤,由上級主管、資深導師、高管,乃至外部教練組成教練團定期指導,在推動大家達成業務目標的同時,提升能力,開闊眼界,促進協同。行動學習和IDP是「721」混合學習法則的最佳載體,因而也成效最佳。在DDI系統論述如何加速培養領導人才的專著「Leaders Ready Now」中,提及了催化人才成長的三種教練類型,行動學習或IDP導師以及教練所扮演的就是其中「加速教練」的角色。

-

引入外部視角

領導者層級越高,越需要個性化、客制化、偏向于認知層面的輔導培養。在內部資源有限的情況下,「他山之石,可以攻玉」,外部教練的專業輔導會是內部輔導的有利補充。如前文調研數據顯示,72%的中國領導者都期待得到外部專業教練的輔導帶教。根據實際場景,這種專業教練可以扮演「Leaders Ready Now」一書中提到的反饋教練、加速教練或傳統高管教練中的任一角色。

社會心理學家亞當·韋茲(Adam Waytz)在他的新作「人性的力量」(The Power of Human)中提到,在當下這樣一個由科技定義的社會里,必須重拾人性的尊嚴,從而通過人性的力量塑造更美好的世界。無獨有偶,「道德經」中的圣人「常善救人,故無棄人;常善救物,故無棄物。是謂襲明。」——希望我們能夠護念每位領導者的「襲明」發心,以生命點燃生命,薪火相傳,讓人性的光輝永遠閃耀。