那么,究竟要具備什么樣的條件,才能稱得上是優質的能力模型?才能與時俱進地支持企業的人才策略?通常,好的能力模型往往具備以下這些特點:

1.以終為始,而非只是參考過去成功的經驗

過往,企業在建模時,往往會特別強調過去的成功經驗及組織特色,所以花了大把時間訪談以前成功的人。過往經驗并非不重要,但的確未來成功所需要的能力,跟過往可能大相徑庭。所以,重點不在于過度收集過往成功的經驗,而是應當更關注要因應未來的戰略及舉措,需要什么樣的能力。

2.化繁為簡,舍棄過分細分的崗位層級

在工作越來越去邊界化的同時,企業很難像以前一樣,逐個針對崗位地進行建模。這種方式不僅非常耗時耗力,并且太多模型也不易管理。當下企業希望搭建的模型應當是可以涵蓋同性質的崗位、層級或角色的。當工作邊界越來越模糊,工作范圍變化越來越快速的同時,能力模型也可以隨之快速迭代。

3.關注可落地的關鍵行為,舍棄洋洋灑灑的作文

好的能力模型,是要讓人看了之后不但易懂,并且容易體現在日常的行為實操上。因為所謂的能力,就是體現在行為上的。舉例而言,一個人可以說得一口好菜,但不見得能燒出一桌好菜。判斷一個人是否具備廚藝,應當看他能否做得出來,而不僅僅是夸夸其談。所以,一個好的能力模型需要明確具備這樣的能力需要展現哪些關鍵行為,而不是關注在洋洋灑灑的作文修辭。

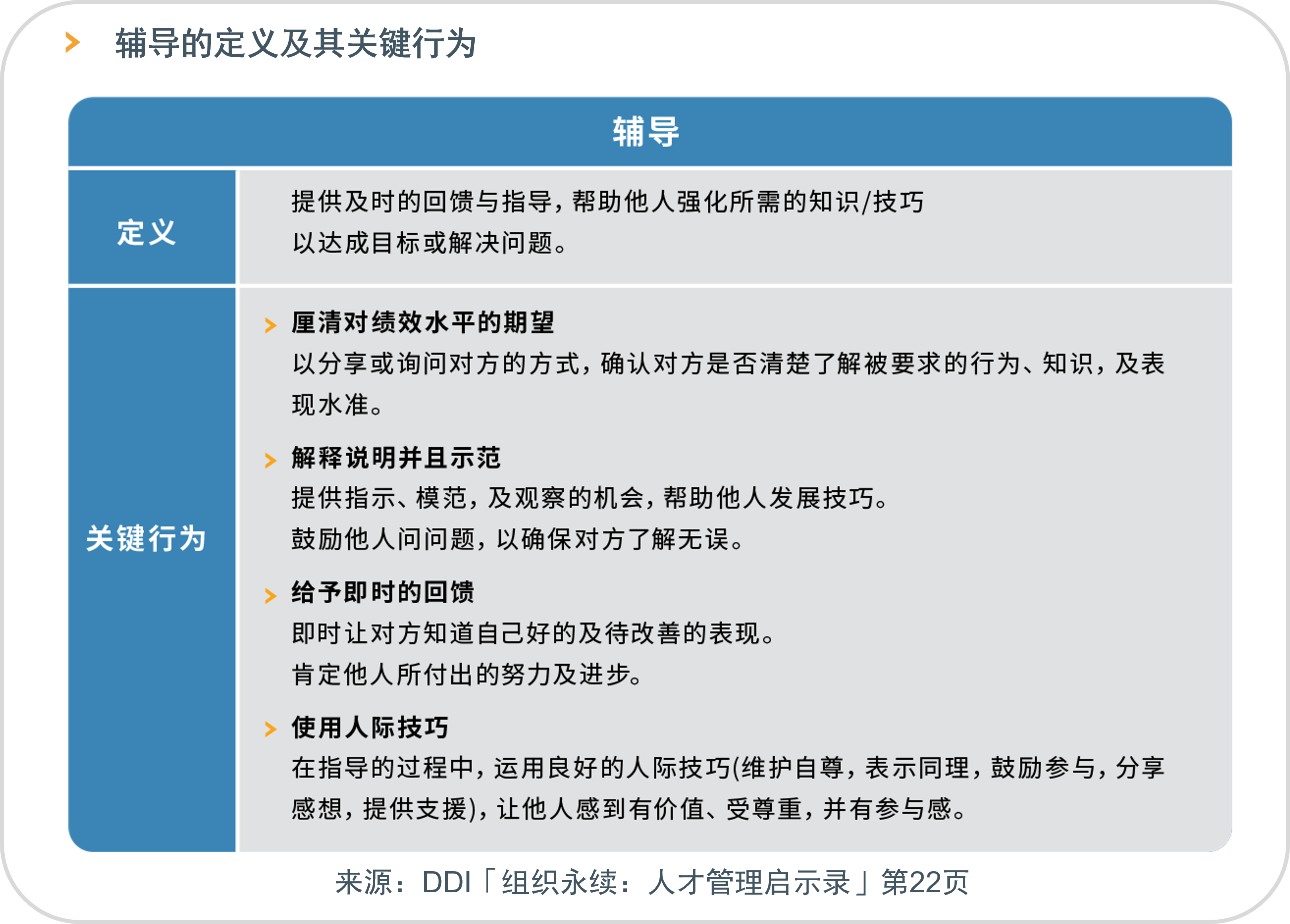

以輔導能力為例(如下圖所示),要判斷一位基層領導者是否具備優秀的輔導能力,無須各說各話,只需觀察在協助下屬解決工作問題時,是否做到了如下四個關鍵動作。如果是,那么這位基層領導者就具備了輔導這個能力。

若每個能力都能有如此清楚定義的關鍵行為,那將為人才管理帶來巨大的幫助, 因為所有的人才引擎,包括選人、培訓、發展、晉升等,都將基于同樣的行為標準,達到高度整合。

4.關注全人的角度

許多企業過往在搭建能力模型時,經常會只聚焦在能力的部分。然而,如果能力模型的目的是要定義出能勝任一個角色、崗位或層級,需要什么樣的核心條件, 那么只明確需要什么能力必然是不夠的。例如,如果要判斷一個人是否能夠成功勝任大區銷售總監,要考慮的因素可能不僅僅是銷售策略能力、客戶關系能力、領導團隊能力、建設人才能力,可能還需要考慮一個人是否有必要的知識(如是否熟悉產品流程等),以及必要的過往經歷(如是否曾經擔任過銷售,處理過嚴重顧客投訴,帶領過10人以上團隊等),以及能夠助力表現的工作動力或個性特質(如喜歡挑戰、企圖心強、喜歡領導他人等)。換言之,我們在定義未來的勝任力模型時,需要清楚地定義未來的成功勝任條件,DDI稱之為成功典范SM(Success ProfileSM),包含了如下圖所示的四大方面:

擁有這樣的成功典范SM,對企業的人才發展將大有裨益,譬如:有些技術壁壘高的崗位,不是僅僅具備能力或經驗就能獲得成功。所以,針對這些崗位,更重要的是,需要考慮將具備什么樣的專業知識及技術作為必要條件。當我們在發展人才時,可以清楚了解需要給到人才什么樣的經歷,才能刻意鍛煉他們的能力。

在搭建高層領導班子時,搭配個性動力及能力一起評估,可以助力企業做出人崗匹配或發展資源投入的選擇,因為某些個性特質或動力可以助力某些特定能力的展現。例如,一個個性方面好奇心高的人,相對較易展現開拓商機的能力。作為一項較難培養的能力,若一個崗位需要開拓商機,那么選擇一個好奇心較高的人是更加合適的選擇。因為即便當下其能力尚不到位,但培養起來會比培養一個能力及個性都不到位的人要來得容易。

許多企業或許都有好的能力模型,但最終對于人才發展卻一點幫助都沒有,為什么?因為沒有落地。所以,當我們在建模時,不能只考慮建模,我們還必須針對如下幾件事進行規劃,并依序推進,才能讓能力模型深耕于企業,落實在使用者的行為上:

1.明確模型要用在哪個人才引擎:這是一定要先明確的,因為模型是要用的,唯有有應用的場景,使用者才會熟悉能力模型。

2.齊備使用者使用模型的技能:假設一個基層領導層級的模型,是要用在晉升引擎上,那么這個企業里的領導者需要知道這些能力是什么意思,需要展現什么行為,怎么借由日常觀察去評估下屬有沒有展現這些能力下的行為,怎么根據行為的展現對能力進行打分,如何確保大家標準對齊等。他們要具備這些技巧,才可能更好地將能力模型應用在晉升制度上。而這些技巧絕對不是一次培訓就可以解決的,需要多次培訓且多加實操練習,才可能達成。

同樣,既然這些能力是評估員工是否能夠勝任基層領導者的標準,那么員工也需要知道這些能力是什么意思,需要展現什么行為,也需要被培訓展現這些行為, 需要能夠針對自己是否展現這些能力下的行為要求進行評估。所以,員工也需要培訓。

3.制度協同:舉例而言,如果能力模型要應用在晉升制度上,那么我們的晉升制度中制定的標準是否做了調整,表格系統是否同步做了調整,人事評議會的流程及標準是否也做出了相對應的調整,都與能力模型的落地息息相關。唯有制度能夠協同聚焦, 模型才可能落地。

組織永續:人才管理啟示錄

組織永續:人才管理啟示錄