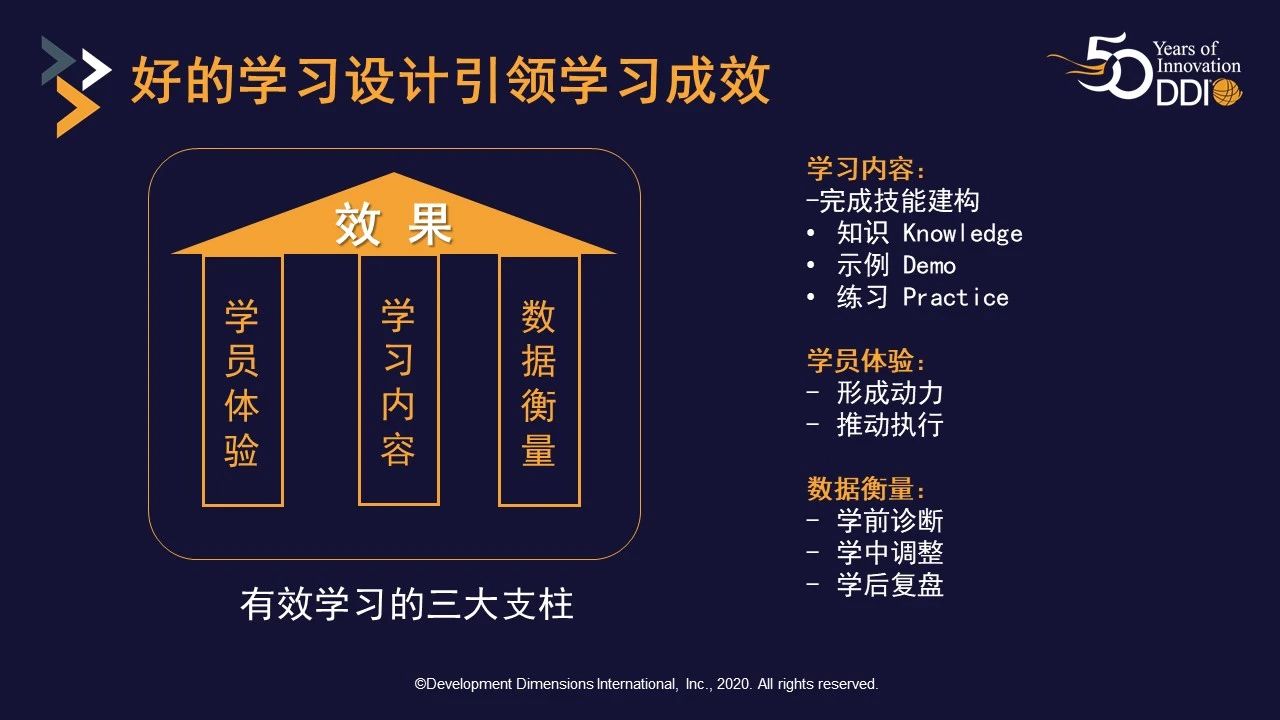

線上與線下培訓越發趨于混成的今天,關于學習成效的討論屢見不鮮。在如今的大環境下,究竟如何才能激活學習效能,助力HR伙伴贏得認同?DDI華南區董事總經理暨董事顧問姚德瑜女士認為,學習內容、學員體驗、數據衡量這三大核心支柱不可或缺。

要做到很好地展現學習效果,學習內容、學員體驗以及數據衡量這三大支柱必不可少。

其中哪個最重要?當然是學習內容,畢竟學習的主軸、主題還是要讓人學得進去。首先是到底要學些什么東西;接下來需要思考的是學員要有什么樣的體驗感,才能學得好、吸收好;最后,既然我們用的是線上學習、數字化學習,應該如何利用數據幫助我們更有效地推進學習,衡量成效。

支柱一:學習內容

就最關鍵的學習內容而言,想要提醒各位的是——不能趕流行。很多時候我們會思考目前大部分企業都在做什么,比如大家一窩蜂地做OKR、做沙盤,但回頭想想,在選擇學習內容時,我們是不是應該除了考慮市場目前在意的話題之外,還要考量其他一些因素呢?

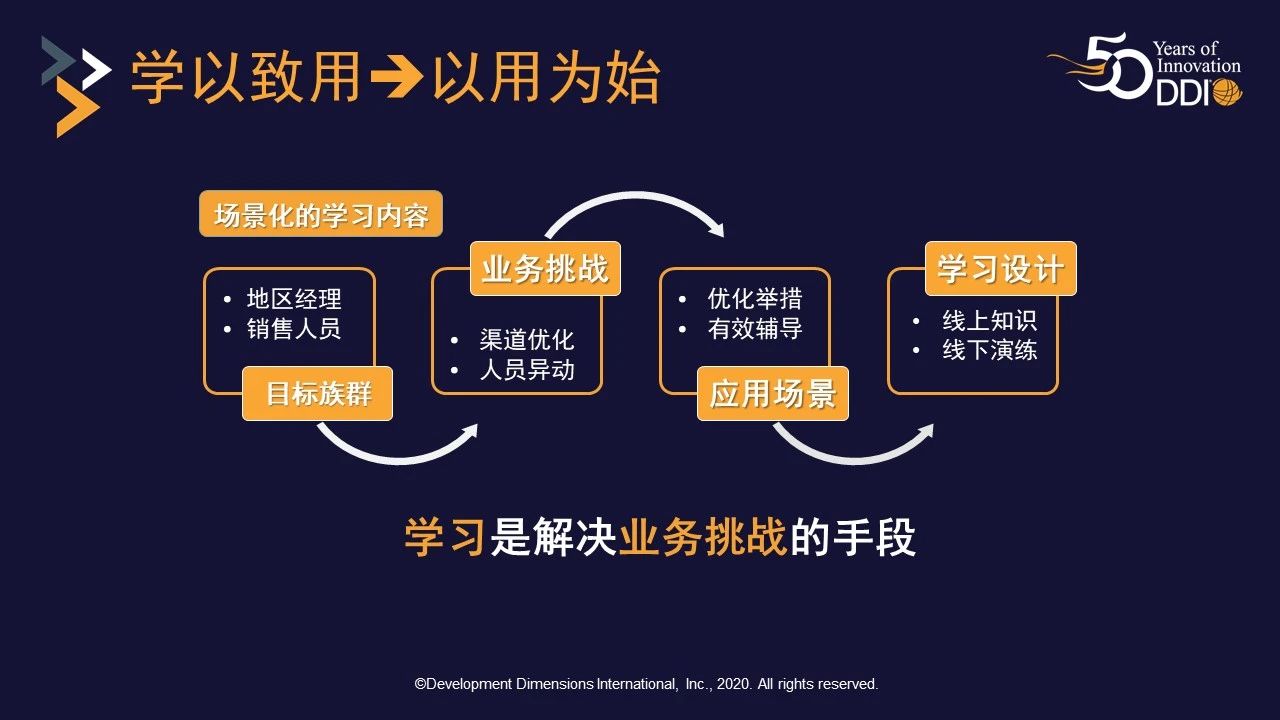

事實上,以用為始才是王道。為什么這么說?因為畢竟我們的整個學習投資都希望能夠很好地落地到工作當中。在此舉個簡單而又非常普遍的案例:

一家快速成長的公司明顯有個族群是非常需要學習著成長的,可能是地區經理或者是銷售人員。那么,他們所面對的業務挑戰是哪些呢?他們的業務挑戰是很普遍的渠道優化,或是人員常常異動導致新人不斷涌進公司。他們需要的是在渠道中做到一些優化舉措,以及需要一些有效的輔導技巧,以應對人員不斷更新的現狀。

在此狀況下,他們的學習設計就會非常注重如何在線上做好知識給予,節省時間,統一語言。那線下做什么呢?線下做翻轉。何為翻轉課堂?就是在真實的場景、真實的環境中讓他們練習。

簡而言之,整個學習內容是完全場景化的,讓學習成為解決業務挑戰的手段。手段選好了,對于業務問題的解決大有裨益。所以,場景化的學習內容是接下來我們在學習設計中很關鍵的一部分。

總結來講,學習事實上是解決業務挑戰的一種手段,學習內容一定要把握好,把握好了才有可能把整個學習源頭放在對的地方。

支柱二:學員體驗

學員,也就是人。眾所周知,世界上沒有兩片完全相同的葉子,這句話如果呼應到我們的學習內容中意味著什么呢?意味著我們不能沒有針對性地「一鍋炒」,認為所有學員長得都一樣,應該用一樣的方式學習。

在數字化時代,其實有非常多的學習數據是可以被收集、被解讀的。比如,有一班學員非常喜歡知識競賽,喜歡延展閱讀,但是不是所有學員都喜歡這樣呢?答案是:并不是。在此要提醒各位的是,要以人為本,而以人為本中很重要的就是,要考慮到人性,將人性融入整個體驗設計和成長的路徑。

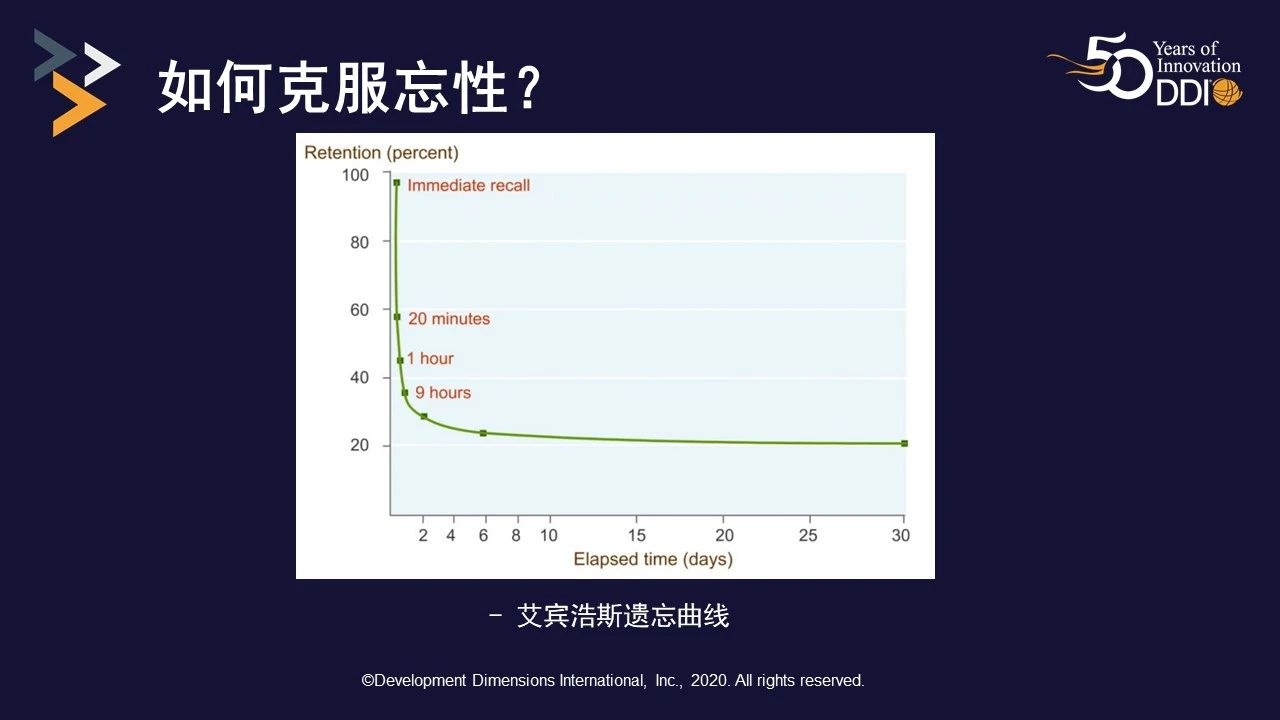

那么,人性到底是什么?大家可能聽過這句話:學習是挑戰天性的必修課。如果各位認可這句話的話,就請隨我一起來看看,以下這組數據告訴我們什么?

這組數據顯示,人是很有忘性的。各位在學習時,哪怕這一刻聽了,過1小時還剩多少?經驗值告訴我們50%;過3天還剩下多少?可能就剩下不到20%了。當人的忘性如此之大時,我們到底該怎么辦?

數據告訴我們,高頻的刺激更容易讓人上癮。那么,我們怎樣把這些對于人性的理解融入到學習中?

這里淬煉了以下四個不同面向:

連接性:成人是非常現實的,所以基本有用的東西都會愿意學,沒用的東西基本會放到一邊;

個性化:比如這群人喜歡知識競賽,那群人可能喜歡跟老師交流,不同的族群、不同的個性或者不同的工作樣貌,都會使得所有的學習內容是需要個性化的;

沉浸式:這意味著如果回到工作場合中必須得要用出來,同時在整個過程中必須要讓學員不斷重復、不斷練習,甚至要過度練習;

帶情感:人都是情感動物,有些人也許喜歡自己個人練習,但更多人喜歡大家一起做,也有些人喜歡在游戲中像升級打怪一樣去學習。

這些要素能不能夠融合在一起,選出你所需要的,是所有HR伙伴很重要的一項使命。 比如,同樣是行動學習,各種活動的組合也可以讓我們看到不同的樣貌。基于人性的理解,才是行動學習設計的主軸。

下圖是一張清單,展示了整個學習過程中必須要有的幾個步驟:從需求分析,到決定學習目標與內容,再到決定衡量標準,接下來選擇學習元素,到最終制定運營策略,這一切的一切都必須基于我們對于這一群人,對于企業的理解而去設計。

支柱三:數據衡量

數據是數字化轉型最有利的「武器」之一。如今,在學習過程中,我們非常有可能收集到不同的數據。下圖就是一個非常個性化的數據收集,包括了學習前、中、后的數據。

學習前的部分,可能包括個性的分析,原先對于內容的理解程度;學習中的部分說明了過程中學員哪里學得好,哪里學不好,花了多少時間;學習后的部分,可以看到學員到底哪里學得很有效,哪里好像沒什么進步,甚至是不是哪里還退步了,以及接下來如果還要進行學習該學哪些東西。

即便是學員本人,也可以在自己的手機中看到所有的數據變化。試想看看,當學員或領導在過程中可以很輕易地看到這些數據時,就可以對于接下來給予的支持或資源給到非常明確的指示。

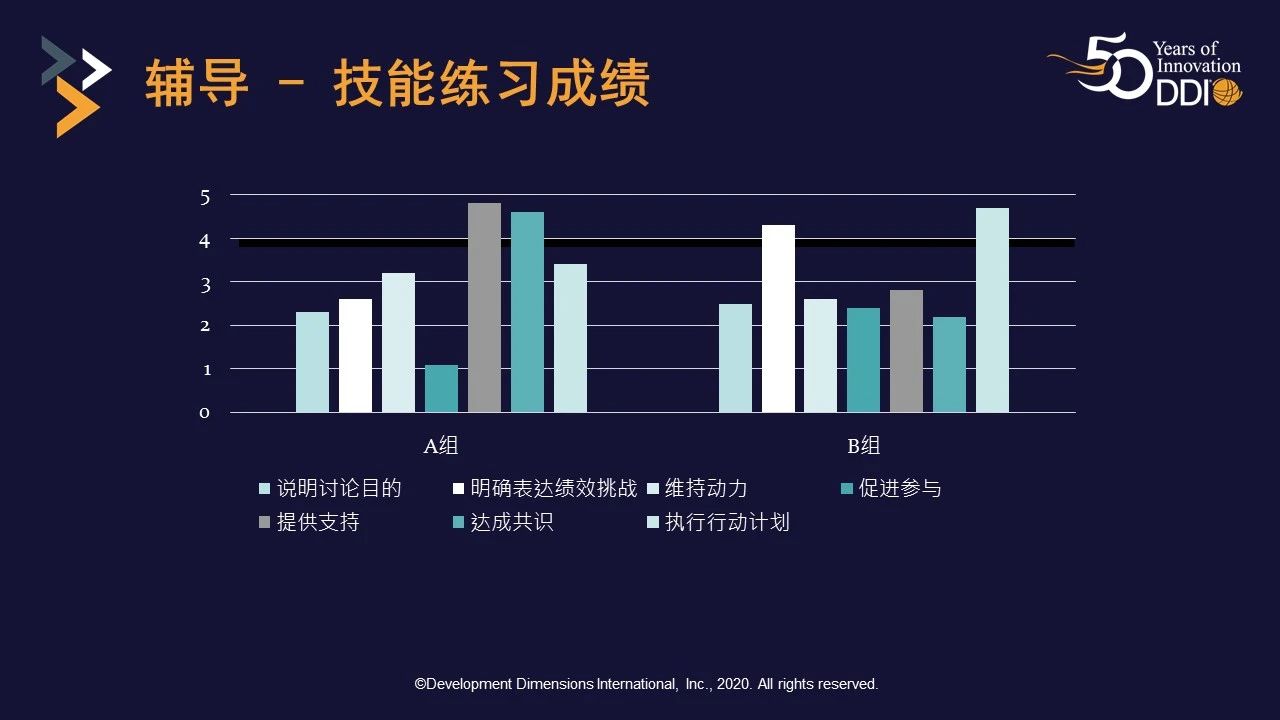

當然,我們也可以從不同的視角來使用數據。例如,這兩組數據展現的是兩群學員在同樣的學習場景中所得到的截然不同的結果。

一旦有這樣的數據存在,我們就可以知道A組學員應該強調的點與B組學員應該強調的點完全不一樣,在后續線下學習時,就可以將這些點非常好地利用起來,也可以比較有把握地了解如何將學習過程與學員的工作場景去做配合。

的確,數據可以給我們幫上很大的忙,而數據本身也非常多元。大量的數據可以幫助我們從不同維度去了解學員的學習狀態,并且如果對數據加以有效組合,可以達到更多發現事實、改善現狀的效果。

那么,在如今的學習過程中,HR究竟擔當著什么樣的角色?

在麥肯錫最近的一篇報道中有這樣一個最新數據:因疫情,原本五年才能完成的數字化進程,在八周內完成。這就是我們所處的商業環境,既然企業的環境已然如此,HR伙伴更要刻不容緩地趕上潮流,進行數字化轉型。那么,我們應該怎么開始呢?

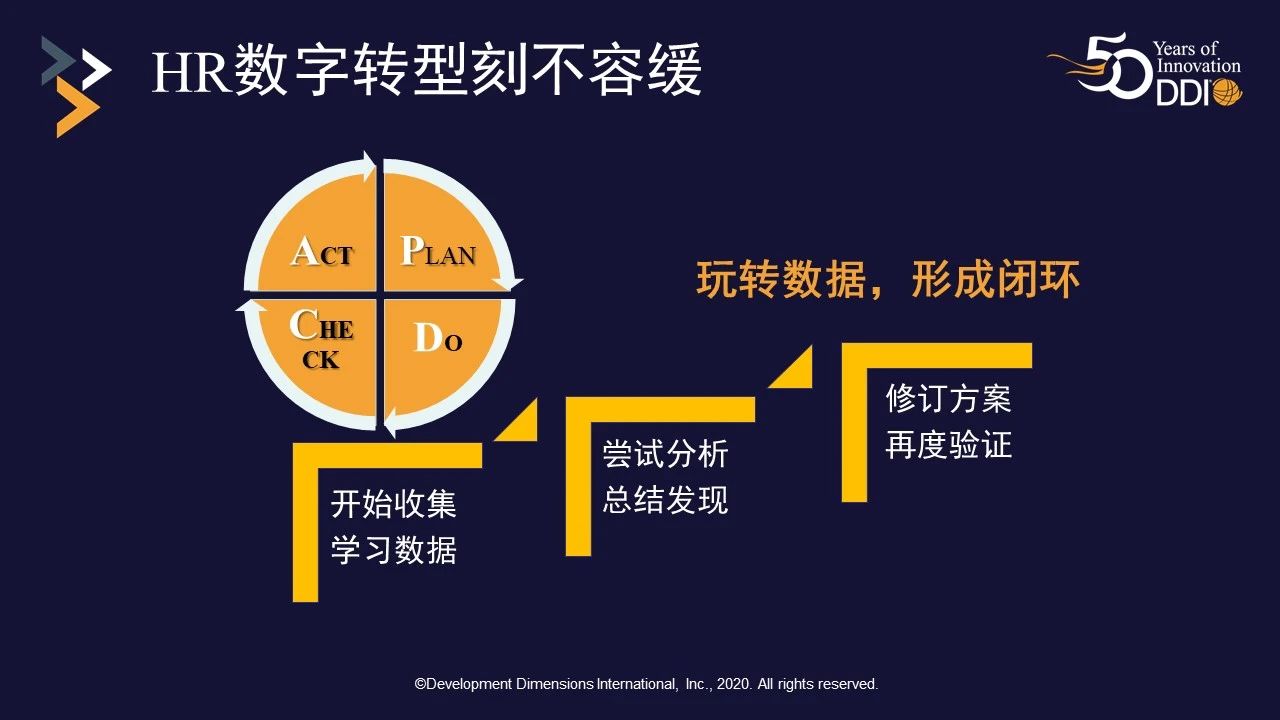

首先,開始收集學習數據。整個課程的設計可以依據我們對學員的理解努力收集數據,沒有數據其他免談;第二,要想辦法嘗試分析,不管是交叉分析,還是相互比對或別的方式,努力嘗試從這些數據中得到一些發現;更重要的是,這些發現能不能夠幫助我們去修訂方案,優化接下來的學習舉措。

這是個很普遍的PDCA(Plan-Do-Check-Act),即我們的學習過程要形成一個閉環,要有逐漸優化的本能。簡而言之,玩轉數據形成閉環。

過去我們常常說培訓,但這幾年我們其實已經不太說培訓,而較常說培養。培訓和培養最大的區別在哪兒呢?

培訓指的是學習,培養指的是最終這個人會被養成什么樣。所以,非常重要的是落地。我們固然要以學習方案為核心,但永遠不要忘記必須要往外延展,在應用層面上做更多。例如你可以通過盤點人才做高潛的培養,作為體系建設的一部分,甚至作為晉升的參考,尤其是學習數據的部分。

在我們曾經的一個客戶項目中,通過線上的學習過程收集了很多數據,堪稱現實版的「評鑒中心」。而那些在學習過程中特別愿意去學,愿意表達意見,完成作業質量特別好,愿意主動跳出來去帶領團隊的人,或許就是值得我們培養的人。也的確,最終在整個學習方案結束時,我們與這家公司通過這些數據共同選出了一些具有潛力的人才。在選人的過程中,因為有這些數據,我們心里也更加地篤定。

以上就是激活學習效能的核心三支柱:學習內容、學員體驗、數據衡量。將這三點交融,是學習效果的有效保障。最后,再送各位三句話:

疫情后,線上與線下的混成已勢不可擋;

過去我們講求「學以致用」,如今已升級為「以用為始」;

HR的數字化轉型迫在眉睫,請即刻開始行動。

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

本文基于《2025全球領導力展望》調研數據,探討中國企業領導力發展資源的投入現狀及錯配問題,并提出優化建議,助...

重大的變革往往意味著重大的機遇。當下,制造行業想要抓住時代的機遇,需要系統性打造組織永續的力量,才能夠在整個制...