伴隨數字時代的發展,眾多企業在數字化轉型上一路高歌猛進,并在市場環境中不斷形成新的競爭格局。許多人認為,傳統大型企業背負著許多歷史包袱,又缺少快速變革與創造性顛覆的基因,因此對其存在「后浪推前浪」或「腐索御奔馬」的擔憂。對比那些帶有互聯網基因的行業新秀,轉型看似是一場大型企業不占上風的對壘,但事實真的如此嗎?

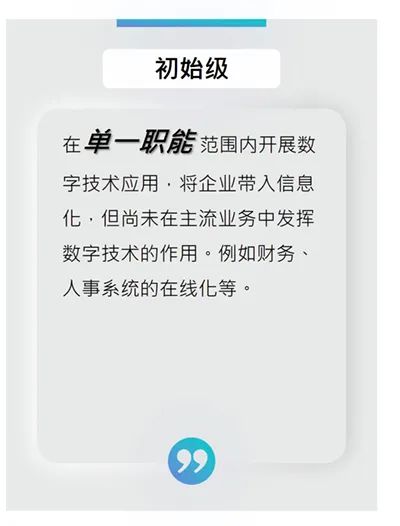

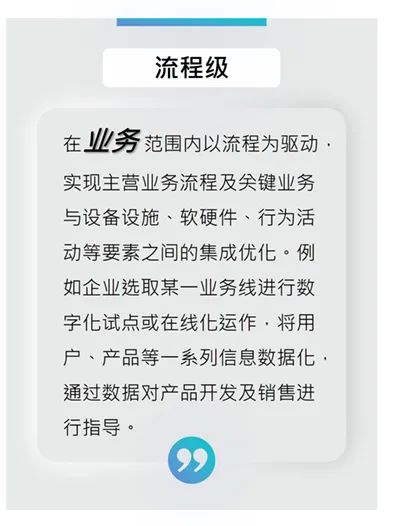

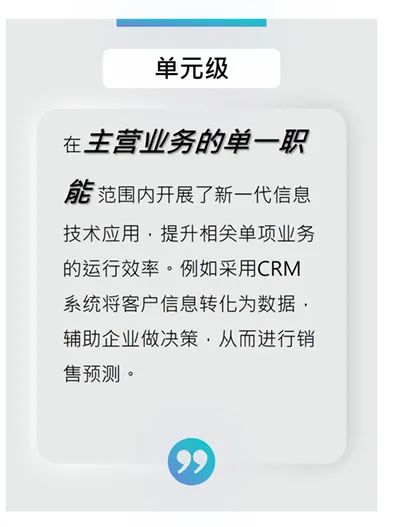

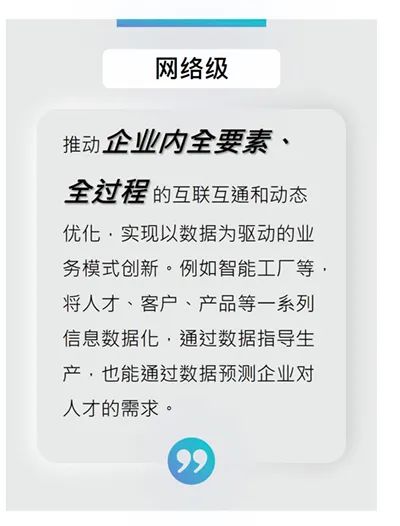

最新發布的「與數字時代共舞:企業及人才發展動態適應性調研」,為了更好地分析和描述企業的數字技術應用水平,本次調研引用了中關村信息技術和實體經濟融合發展聯盟發布的「數字化轉型 參考架構 T/AIITRE 10001-2020」,對企業的數字技術應用等級進行了定級:

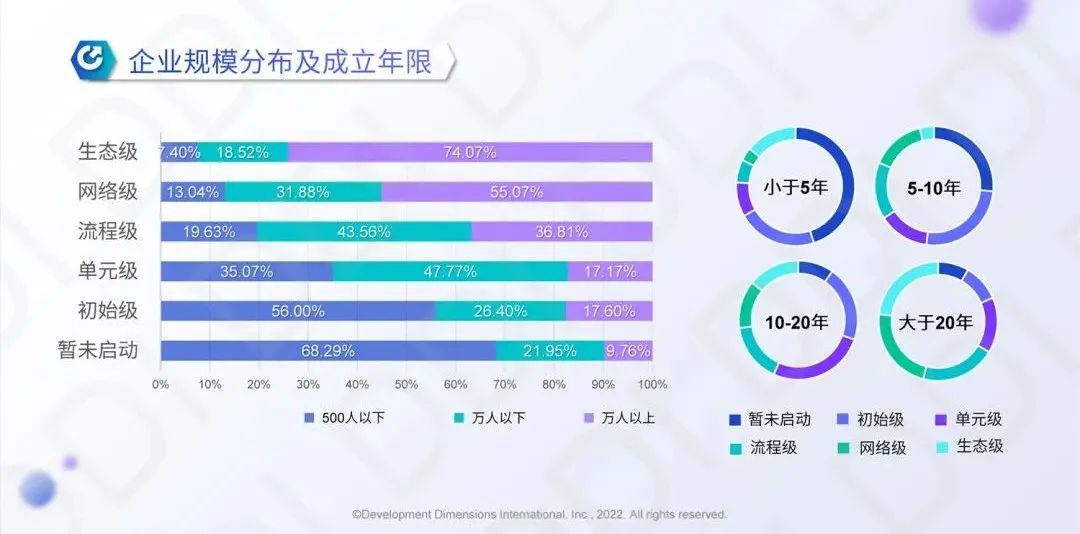

通過數據我們發現:成立時間較長、規模較大的企業(常被稱作「大象」企業)其數字技術應用等級較高(如下圖)。這表明許多傳統的成熟企業已經很好地適應了數字世界,并非如想象中那樣裹足不前或是陷入被動的防御之中。

那么「大象」企業為何依舊會「跳舞」呢?通過進一步訪談,我們捕捉到了以下典型特征:

數據資產雄厚:大型企業已經積累了大量的過往數據,容易轉化并建立起自己的數據資產。

競爭壁壘高:自身的資源優勢外加生態圈中的資源傾斜,大型企業更容易加固并發揮原有強項。

容錯空間大:大型企業面對轉型有更大的容錯空間,相比小企業有更強的承受能力。

「法制」更健全:企業規模越大越擅長運用不同機制手段來促進組織運轉,數字技術反而為其增添助力。

由此可見,扎實的積累以及完善的機制流程幫助了這些「龐然大物」更快更好地適應新時代。

雖說數字時代,許多企業借助數字技術在新的商業環境中乘風破浪,但仍有許多企業轉型數年,卻依舊停滯不前。同樣,我們發現了一些共性誤區。

原因1:沒有找準企業自身的生態位

數字技術的興起改變了原有的商業環境和競爭格局,許多企業陷入了數字化競爭的焦慮之中,一面擔心自己會跟不上未來飛速的發展或者錯過市場紅利,一面擔心投入巨大成本卻看不到轉型的結果。而這些焦慮,很多是源于企業沒有找準自己的生態位——不知自己在商業環境中所處的位置,也不清楚自己需要怎樣的環境條件。始終拿著他人的「地圖」謀求自己企業的出路,即便企業在技術、人才等方面付出了巨大的成本,也會因目標和定位不清晰而收效甚微。

原因2:僅靠技術來推動企業的數字化轉型

數字時代,「技術」是敲門磚而非萬能藥。在轉型初期,單憑技術與專業人才的支持,多數企業的數字技術應用等級比較容易抵達流程級,然而若要企業內部實現全要素、全流程的互聯互通,考驗的是運營是否高效,戰略是否能落地,僅有技術的「戰衣」是遠遠不夠的。

那么,如何做比較好呢?或許現在還沒有絕對的答案,但我們在報告中嘗試提供您一些思路。

組織:除了做強者,更要做適者

在生物領域里有一個基本規律:物種會隨著環境的變化而不斷進化,能夠存活下來的每一個物種,都適應了環境,并找到屬于自己的生態位。企業經營也是如此,我們建議「先量籌碼,再找天堂」。就像「大象」企業找到了自己的競爭優勢并善用自己的資源,從而順利轉型一樣。先清晰定義自身價值,并選擇適合自身發展的細分賽道,盡可能利用既有勢能,再根據自己業務和管理所需進行數字技術的升級。即便你沒有「大象」企業般優渥的資源,一樣能找到最適合且有益于你自己企業的數字化轉型之路。

個人:充分重視人才,實現人與企業的共贏共生

技術賦予人才更大的發揮空間,人才也讓技術更好地滋養企業發展。數字時代,人才依舊是企業發展的第一資源與核心競爭力。面對不確定性,只有人才在心態、能力與行動三個方面與組織具有一致性,才能真正形成合力,助力企業未來之路走穩、走遠。建議領導者需要更多思考,如何企業成長與個人成長的步調和方向一致、彼此成就。

在數字時代生存并適應,并非是企業難以逾越的鴻溝。通過了解那些歷經變遷卻屹立不倒「大象」企業,摸清轉型中企業可能遇到的阻礙,會更有利于企業做出更好的判斷與選擇。DDI作為企業和人才發展的忠實伙伴,將陪伴企業一同找尋數字環境中最適宜企業的發展路徑!

*本文為DDI原創文章,轉載請標注出處!

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

本文基于《2025全球領導力展望》調研數據,探討中國企業領導力發展資源的投入現狀及錯配問題,并提出優化建議,助...

重大的變革往往意味著重大的機遇。當下,制造行業想要抓住時代的機遇,需要系統性打造組織永續的力量,才能夠在整個制...