企業的核心競爭力究竟是什么?華為創始人任正非的回答是:人才不是華為的核心競爭力。對人才進行有效管理的能力,才是企業的核心競爭力。身處不確定時代,企業究竟該如何打造這一核心競爭力?

在DDI「2022請回答」開年演講暨首期「知道點」的直播中,DDI亞洲區高級副總裁暨大中華區董事總經理葉庭君女士,以「聚勢·向上:人才管理的演進」這一主題,為線上1800多名伙伴深度分享了DDI關于人才管理的最新洞見及觀點,也為企業實施策略性人才管理提供了六大最佳實踐參考。以下為其演講的精華筆記。

伴隨商業變遷的加速,人機互聯的工業5.0時代已然到來,新冠疫情影響下的世界將迎來更多變革。麥肯錫的一項調研也顯示,疫情之后的中國國將迎來五大加速發展的趨勢,其中第一大就是數字化轉型。1雖然看似老生常談,但可以肯定的是,疫情后的數字化轉型會從原本在B2C的廣泛應用,進化到B2B行業的廣泛應用。

麥肯錫也將數字化轉型的成功歸結以下四大步驟:首當其沖是制定正確的戰略;第二步是打造敏捷的企業文化;第三步是進行大規模的能力建設;第四步是豐富組織人才。這其中,打造敏捷企業文化,大規模的能力建設以及組織人才的齊備和豐富,都與人才密切相關,也再次印證人才是數字化轉型中不可或缺的一環。

然而伴隨商業環境變遷越來越快,擺在眼前的現實卻是——當下人才轉型的速度已遠遠跟不上企業轉型所需的速度。當各大企業都在順應工業5.0時代人機互聯的數字化轉型浪潮時,卻發現許多人才不論從能力還是心態上,都還無法達到企業轉型的需求。而這其中的鴻溝就需要依靠與時俱進的人才管理舉措來彌補。

所謂人才管理,是指一系列體系化、整合性的業務過程,來提升一個企業吸引并保留優秀人才的核心能力,以確保企業擁有足夠的高素質人才來滿足當前和未來的商業戰略及挑戰。這一過程包含數個體系或制度的高效協同整合,如選才、培訓、職涯發展、績效、激勵、后備梯隊等。

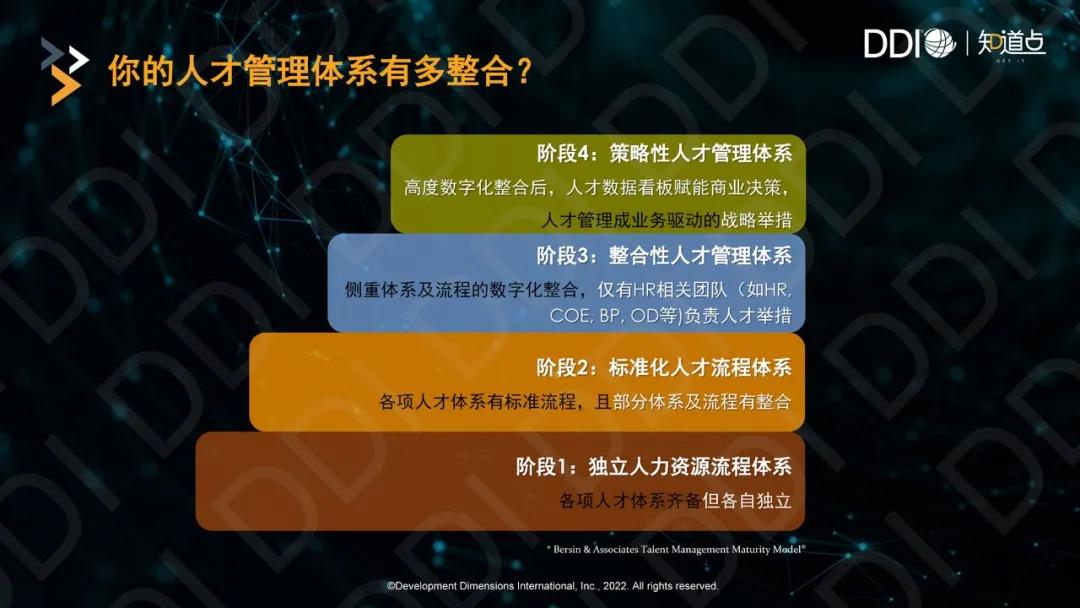

這其中,體系整合是非常重要的關鍵詞,行業知名研究及咨詢公司Bersin&Associates將企業的人才管理體系成熟度分為四個階段:

階段1:獨立的人力資源體系流程,各項人才體系齊備但各自獨立。

階段2:標準化人才流程體系,各項人才體系有標準流程,且部分體系及流程有整合。

階段3:整合性的人才管理體系,側重體系及流程的數字化整合,僅有HR相關團隊(如HR, COE, BP, OD等)負責人才舉措。

階段4:策略性的人才管理體系,高度數字化整合后,人才數據看板賦能商業決策,人才管理成為業務驅動的戰略舉措。

根據DDI針對1300多位HR從業人士的調研,高達68%的企業尚處于階段1和階段2,26%的企業已經進入了階段3,僅有6%的企業已具備策略性的人才管理體系。這也意味著,許多企業的人才管理體系尚未完備,在協助企業打造和齊備未來所需的戰略性人才方面仍有提升空間。

企業如何才能實現策略性的人才管理?根據DDI多年服務領先企業的經驗,以下六大人才管理最佳實踐,能夠有效協助企業完善人才管理體系,并最終實現策略性的人才管理,以彌補當下及未來的人才鴻溝。

1.策略性人才管理的始終不變:以終為始

從業務里來,往業務里去

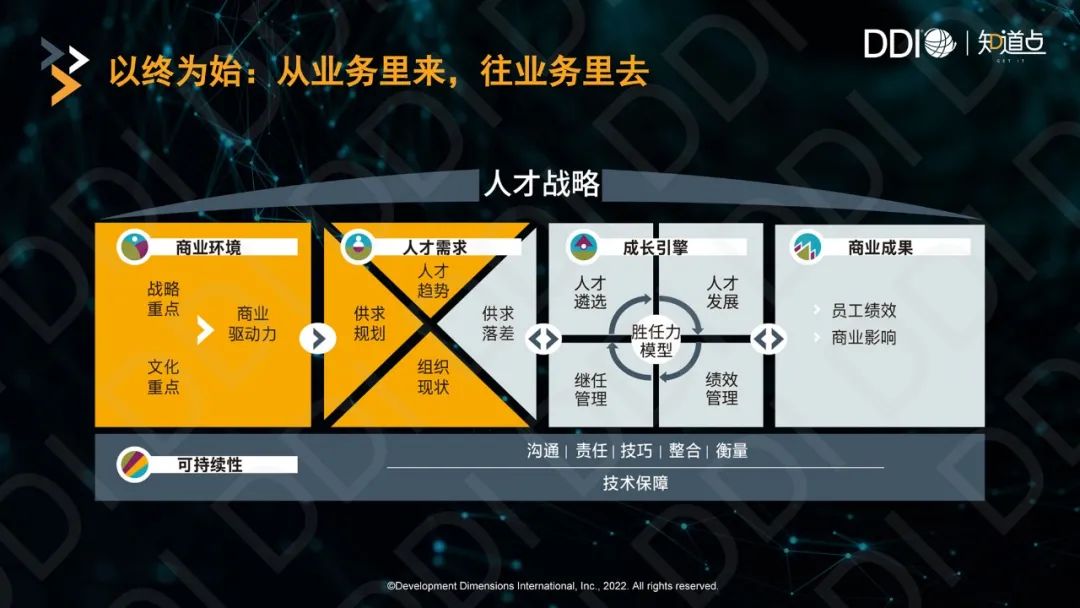

不論時代怎么變,策略性人才管理的始終不變就是——以終為始:從業務里來,往業務里去。根據DDI的人才戰略模型(如下圖所示),所謂以終為始就是:

企業應從「商業環境」出發,深入了解行業,并確定企業戰略和文化重點,進而分析成功落地和執行戰略所需的成功要素,即「商業驅動力」。例如,若企業的戰略是成為行業生態的引領者,那就需要致力于打造生態和建立戰略聯盟,并不斷進行技術和產品的創新。

緊接著,是確定與之相關的關鍵崗位,當下的供給和需求狀況,組織內部是否有吻合未來畫像的人才,若要外招外部供給量是否充足及競爭是否激烈等。通過思考這些問題,確定商業環境對于人才的影響,進而計算出企業關鍵崗位的「人才需求」的落差。

明確「人才需求」的落差后,就需要思考如何利用「成長引擎」消彌這些落差。所謂「成長引擎」就是大家熟知的人才遴選、人才發展、績效管理、繼任管理等人力資源的各項制度體系和舉措。而界定勝任力模型是「成長引擎」的基礎,也是各項制度體系高度整合的核心。

采取「成長引擎」的一系列舉措后,最終需要衡量「商業成果」來佐證這些人才舉措的成效。「商業成果」既包括這些關鍵崗位人才的績效,更重要的是回扣到戰略落地的最終成果。

2.整合協同的基礎

能勝任未來的勝任力模型

正如前文所述,「成長引擎」下的各項人力資源制度體系要達到高效的整合協同,勝任力模型是其中的關鍵一環和基礎。什么樣的勝任力模型可以與時俱進并勝任未來?以下四點可供參考:

考慮未來:而非只是過去成功的經驗

勝任力模型必須考慮未來的需求,而非僅僅從過去的成功經驗中萃取。畢竟,過去的成功經驗未必能在未來被復制,所以此時更需要考慮未來的工作,并從各項權威調研中去分析哪些能力對未來至關重要。

化繁為簡:舍棄過分細分的崗位層級

過往,許多企業在確定勝任力模型時,容易過分強調細分的崗位和層級。一家企業可能會出現幾十、幾百個勝任力模型,但往往重復性較高,有效落地和管理也極具挑戰性。未來工作所需要的能力往往有共同點,可以考慮將關鍵崗位形成職系(Job Family)或進行層級匯整,將勝任力模型化繁為簡。

關注可落地的關鍵行為:舍棄「洋洋灑灑」的作文

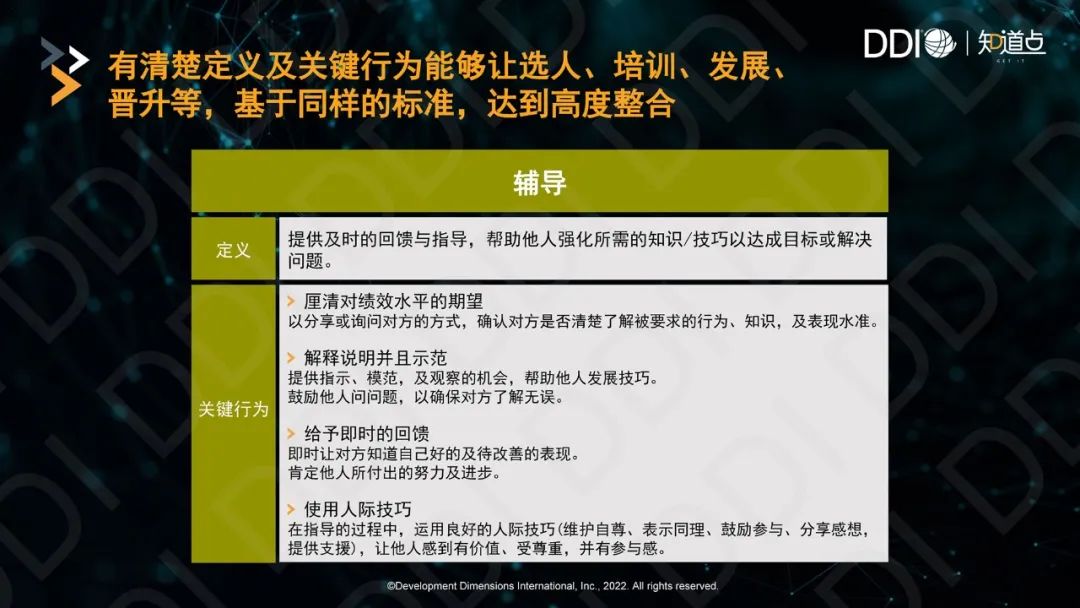

許多企業在確定勝任力模型時,非常注重表述的細致度,而未來的勝任力模型則需要更加關注其中每項能力是否都具備可落地的關鍵行為。以許多企業常用的輔導能力為例,下圖就揭示了輔導的定義及其所包含的四大關鍵行為:

清楚定義了能力及其關鍵行為,不僅可以讓企業聚焦在這四個關鍵行為,找到合適的人才或進行人才發展,還能夠讓企業的選人、培訓、發展和晉升制度等都基于同樣的標準,達到高度整合。

兼顧平衡

勝任力模型不能僅關注引領業務相關的能力。未來所需的人才,不僅需要引領業務,還需要具備領導團隊、領導自我和人際網絡相關的能力,因此兼顧這四方面的平衡至關重要。

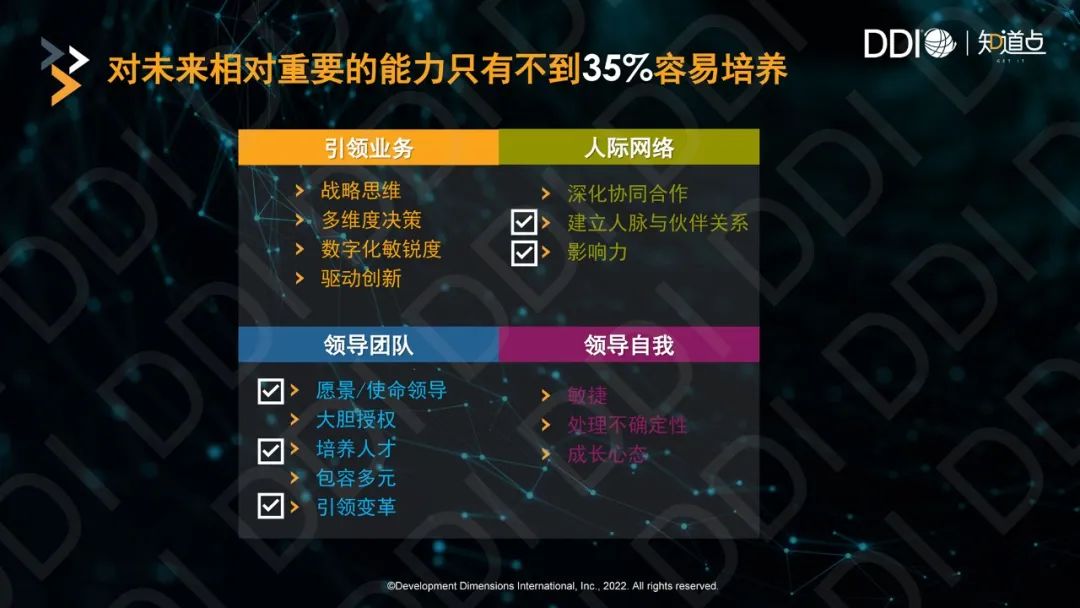

3.培訓發展永遠無法彌補選才/任用的錯誤

知人善任、能上能下、能進能出,是人才管理的根本

根據DDI多年來的人才發展經驗及分析,在對未來相對重要四大方面的能力中,真正能夠通過大量培訓和發展養成的不到35%(如下圖勾選所示)。其中,企業關注的如戰略思維、數字敏銳度、驅動創新以及敏捷等,均較難通過培訓實現發展。

正因如此,企業需要重新檢視選才、晉升及培訓的體系,具體可參考以下做法:

選才或任用應該關注重要且難以培養的能力

如戰略思維、數字敏銳度、驅動創新和敏捷等這些能力很關鍵,所以在選才或任用時就應嚴格把關。

不要將培訓資源過度投注在難以發展的能力

根據筆者的多年經驗,企業往往會耗費大量資源為中高管培養諸如戰略思維、驅動創新等能力,這些能力當然可以適度培養,但我們必須清楚,即便投入再多資源,可能也不會取得明顯成效。要讓培訓資源產出行為轉變和成效,就應投注在相對重要且可被發展的能力上面(如上圖所示)。

晉升時,不應只考慮過去的績效及能力表現,也應考慮未來的勝任力標準的吻合度

例如,一位經理若要晉升到總監或以上級別,就不能僅考察其在現崗的表現,還要考慮未來晉升至總監崗位所需的能力。

對未來的勝任力模型進行客觀的評估,做出數據驅動的內外任用決策

要確認人才是否能夠勝任未來,就需要對其進行客觀評估,以協助企業做出任用決策。「2018全球領導力展望」的調研結果顯示,敏捷轉型成功的組織大多都善用數據分析來預測未來的人才需求并做出人才決策。「2021全球領導力展望」調研也發現,即便是內部的選才或晉升,數據驅動的決策都能夠提升人才決策的成功率。

4.關注高潛比齊頭平等重要

加速的進化速度壓縮了發展的時間

不可否認,商業進化速度的加快壓縮了每個人被發展的時間,要提升發展的效率,就應將發展資源和時間投注在那些能夠為企業創造高投資回報率的人才,即高潛身上。

過往在識別高潛的過程中,不少企業往往會認為之前的績效好就代表未來的潛力,但績效、潛力和勝任力是三大完全不同的概念:

績效是指現崗的表現,包括結果與能力的綜合評價。

潛力是指能夠通過發展勝任未來的可能性。

勝任力是指對未來角色的勝任程度,包含知識、經驗、個性特質及能力。

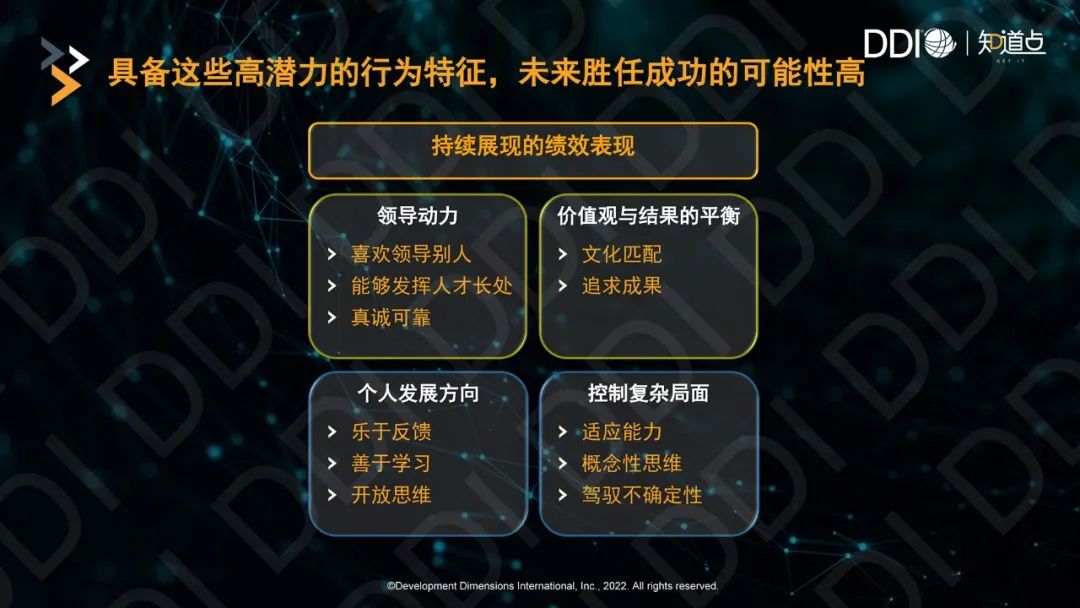

從潛力的定義出發,在識別高潛的過程中,除了觀察人才是否有持續展現的績效表現外,以下四個維度也非常關鍵:

領導動力:即過往是否展現出領導他人的動力,包括是否自愿領導項目,能否發揮別人的強項,以及是否真誠可靠。

發展方向:企業需要探知個人發展的傾向,了解人才是否樂于反饋,善于學習,以及是否具備成長型思維,能夠將每一次試錯當作學習機會,并快速調整。

價值觀與結果的平衡:要在企業內獲得發展,個人價值觀與企業價值觀吻合的吻合度也十分關鍵。

控制復雜局面:在詭譎多變的VUCA時代,駕馭復雜性的能力是判斷人才是否能夠快速適應變化,面對未知挑戰快速理清頭緒,小步快跑駕馭不確定性的關鍵。

識別出高潛人才后,還要給予他們適度的發展。根據「2021全球領導力展望|中國報告」的調研結果,高潛最期待的五大發展方式中的第一位就是發展性任務指派,即「以戰帶練」。因此,給予高潛與企業戰略相關的任務指派,能夠幫助他們在歷練中既善用強項,也打磨弱點。與此同時,為他們提供客觀的自我洞察,可以讓他們更好地了解自身優勢及待發展項。

5.排兵布陣取代人崗匹配

團「對」:復雜的能力要求,一個人不可能齊備

曾經,企業非常強調人崗匹配,但未來要完成一項工作任務,所需的能力要求將越來越復雜,一個人往往無法齊備。因此,與其強調人崗匹配,不如聚焦排兵布陣,讓團隊變「對」。

排兵布陣的關鍵是善用人才評鑒的數據,對不同樣貌的人才進行適度組合及搭配,以實現互相補位合理地完成工作任務。具體而言,企業實現從團隊到團「對」,需要通過以下這個動態的過程來實現:

明晰團隊的使命及任務。

了解團隊成員的個人的能力、經驗、特質等評估數據。

分析可以善用的團隊強項以及成員之間如何互補。

針對團隊共同缺乏的關鍵能力、經驗,確定彌補之道,或者從內部進行共同的發展,或者從外部去補足。

對于團隊所需共同發展的關鍵能力做出改變,對于改變做出共同的承諾。

建立持續追蹤的機制來追蹤行為改變。

6.以打造生態圈的心態來經營人才管理

讓領導者都成為企業的首席人才官

任何轉型的初期,企業都一定有專職的部門推動,而最終轉型成功的關鍵就是那些轉型必要的能力、制度、流程,是否已經深植在組織各個最小單元,成為日常。人才轉型亦是如此。人才管理不能僅停留在HR部門,必須要讓企業的領導者都成為首席人才官。具體而言,有以下四大舉措可供參考:

影響策略

通過影響策略來喚起領導者對人才管理的重視,包括理解并使用業務語言,數據佐證益處或影響,潛移默化的持續溝通,策劃小型成功,宣傳成功故事,使用群運營手法來營造氛圍等。

提升技能

人才管理相關的技能不能僅有HR齊備,所有的業務領導者也應提升相關技能,包括建立對能力或關鍵行為的共同語言,觀察能力或關鍵行為的技巧,輔導及發展人才的技巧,管理績效的能力等。

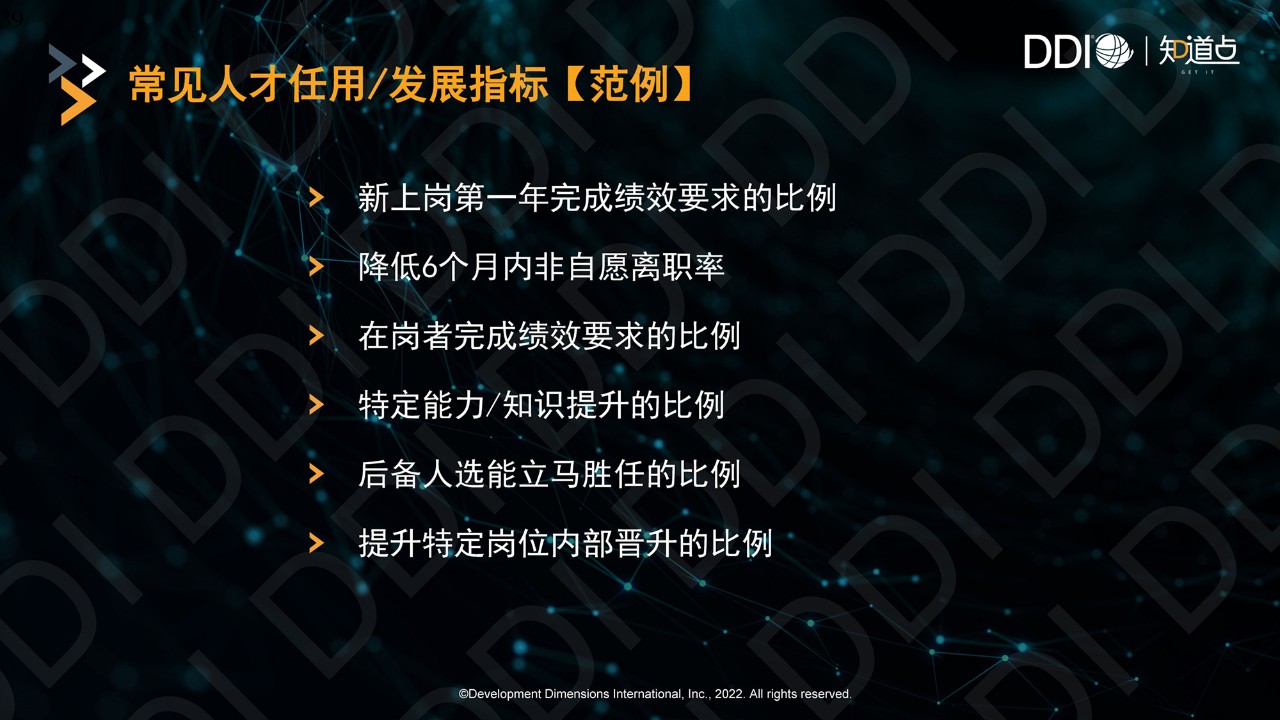

明確衡量

企業必須明確人才任用及發展成功的指標,以衡量HR及業務領導者在人才發展方面的表現。而常見的人才任用或發展指標包括:新上崗第一年完成績效要求的比例,降低六個月內非自愿離職率,在崗者完成績效要求的比例等。更加關鍵的是,這些指標必須與激勵制度綁定,如此方能喚起大家對于人才管理的重視。

制度協同

包括企業是否設有人才發展委員會,是否落地到業務單元,以及人才的選育用留是否有統一的標準及流程等。各制度體系的整合度越高,領導者對人才管理的重視度自然就越高。

總結而言,策略性的人才管理應當聚焦以下六大實踐:

策略性人才管理的始終不變:以終為始

整合協同的基礎

培訓發展永遠無法彌補選才或任用的錯誤

關注高潛比齊頭平等重要

排兵布陣取代人崗匹配

以打造生態圈的心態來經營人才管理

通過人才管理,吸引并保留優秀人才,是企業持續轉型必備的核心能力,最終人人都必須是企業的首席人才官。

點擊下方圖片,回看直播視頻

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

本文基于《2025全球領導力展望》調研數據,探討中國企業領導力發展資源的投入現狀及錯配問題,并提出優化建議,助...

重大的變革往往意味著重大的機遇。當下,制造行業想要抓住時代的機遇,需要系統性打造組織永續的力量,才能夠在整個制...