重大的變革往往意味著重大的機遇。當下,制造行業想要抓住時代的機遇,需要系統性打造組織永續的力量,才能夠在整個制造業升級轉型的大浪潮中取得先機。

從工業1.0時代發展至如今以工業互聯網為標志的工業4.0時代,人工智能的迅速崛起改變了整個市場的游戲規則。許多企業尚未很好地適應VUCA時代,便被跌跌撞撞地擠進了BANI時代,于是組織對領導者的要求也越來越苛刻。

然而,無論時代如何千變萬化,卻有一個不變的核心,也是每個組織想要維持長期競爭優勢所必須持續加強的能力——判斷力,即在多變的商業環境下,如何快速決策、動態調整、應對挑戰、抓住機遇。

「判斷力」看似可能有些抽象,那我們先用一個更熟悉的名詞——決策,來逐步理解何為判斷力。乍聽「決策」是一個老生常談的話題,但今天我們談論的「判斷力」包含了「決策」,更具前瞻性,需要通過觀察、分析和評估做出客觀、準確和理智的判斷。它是決策的基礎,需要勇氣和決心、靈活性和適應性,還需要自我反省和學習沉淀。

《哈佛商業評論》的撰稿人亞歷山德羅·迪·菲奧雷曾經提出了「人工智能時代的判斷理念」,并賦予了判斷力極高的地位:隨著人工智能系統上升到新的通用操作標準,判斷力將成為組織真正的核心競爭力,而企業若要快速適應變化,需要從根本上重新思考和部署組織的判斷力。

可見,這是一個勢在必行的行動方針,但制造業的每家企業應該如何將其拆解,并制定策略落實行動呢?我們建議可以從行業共性、領導者共性和發展共性三大角度進行分析和規劃。

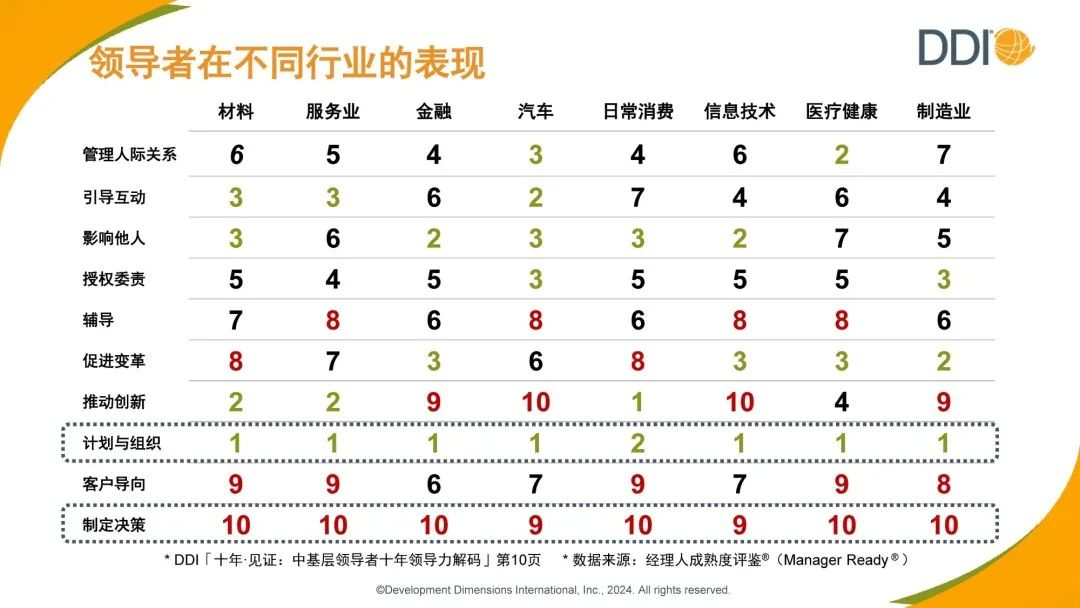

根據DDI過去十年的評鑒數據積累,我們發現不同行業應對同樣多變的市場環境時存在著一些「同」——「計劃與組織」能力都很強,而普遍需要關注和提升的是「決策」能力。

究其原因,可能有兩點:一是企業試錯成本遠比個人或某個團隊來得高,不論哪種行業,但凡選錯路,或走向滅亡或如重病般需要抽絲般地緩慢恢復,而終端用戶的謹慎和挑剔也間接增加了機會成本,企業不得不先進行周密的調研和計劃,再決定是否投入。再者,「三思而后行」一直被人們所推崇,也練就了我們強大的計劃力,在DDI的能力詞典中,「決策七部曲」所述的也正是「三思而后行」的實操。但有沒有可能,讓「三思」快一些呢?

當我們從全行業聚焦到制造業這一體現一國綜合國力的關鍵行業,我們同樣看到了明顯的「強計劃,弱決策」的趨勢。這與制造業的特性相關,制造業往往周期更長,投資更大,技術要求也更高,容錯率卻極低,需要有充分的耐心才能獲得成功。

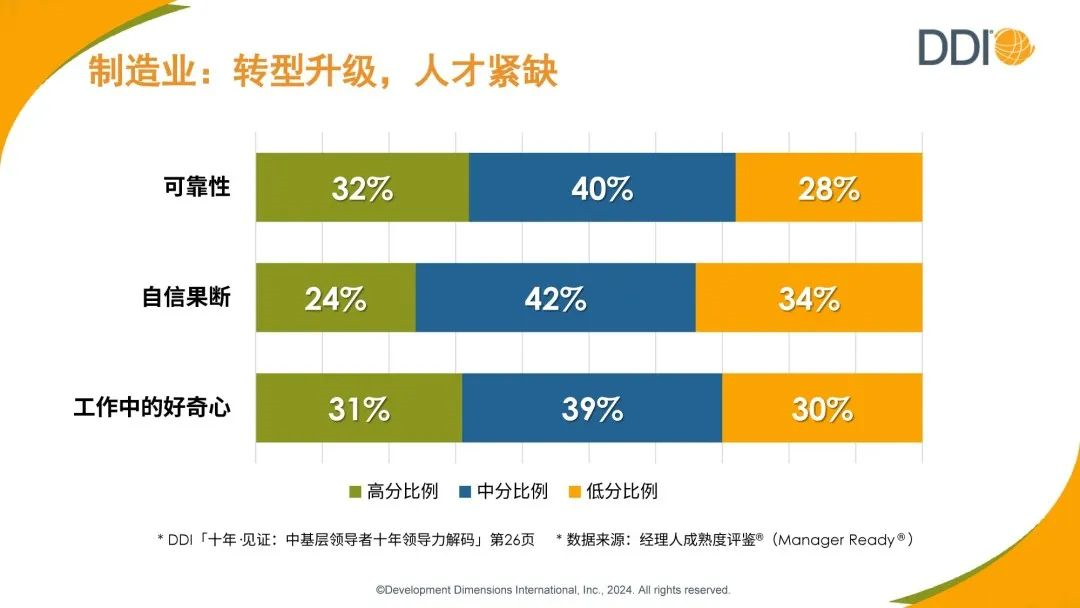

環境是不會等待的,因此在制造業持續轉型升級為高端制造的趨勢下,擁有判斷力的人才變得非常緊缺,這類人才除了需要具備「可靠性」和「好奇心」外,最重要的是「自信果斷」,能夠抓住時機快速決策。

對于制造業中的半導體行業和新能源行業而言,這種人才緊缺所帶來的限制更甚。歐美對華的制裁激發了國人自主研發的動力,也促進了產業鏈各環節的國產化,加上政策支持,資本也大量涌入。

但天時地利了,人呢?由于這兩大新興行業投資大、技術要求高、研發周期長等特點,技術探索和創新存在著較多的不確定因素,如何平衡收益與風險成了一大難題,誰能有效做出這個決定更成了首要挑戰。

制造業已成為大國博弈的關鍵,但顯然,身處制造業的領導者們還未來得及做好準備迎接這場硬戰。

汽車制造行業中,一個看似微小的零件錯誤便會影響到整車的質量和安全性;半導體行業中,制造精密的芯片需要高度精密的設備和嚴格的質量控制……這些就是制造業領導者每天面對的日常,也塑造了他們高度謹慎,注重每一個細節的領導風格。

當他們半推半就來到了比VUCA更多變脆弱的BANI時代,過往的經驗基本都用不上,從高層到中層,再到基層,可能都開始「別扭」了起來。

從DDI十年的評鑒數據沉淀中,我們發現制造業中最多的是「際遇型高管」。所謂「際遇型高管」,是指他們擁有較強的「執行力」和「結果導向」,面對挑戰時容易猶豫和糾結,簡而言之,他們是組織里的中流砥柱,但不是現階段組織急需的「判斷力」人才。

這一趨勢也的確符合制造業的特性。和其他第三產業相比,制造業在組織形式和資源調配上都最接近「軍事組織」,依靠明確的流程和更嚴格的控制,來降低長鏈條中的不可預測性,從而更有效地落實計劃指令。

隨著人工智能的崛起和迅速普及,這些流程和監管被替代的可能性很大,優化資源調配后對組織的價值也極大,企業的高層領導者們此刻需要做的不再只是管流程,而是發展人才更好地完成那些無法被替代的創造性工作,如未來業務布局、人才梯隊建設。

相比制造業高層領導者的中長期規劃,中基層領導者普遍更關注執行。他們不僅對每一個生產步驟和流程了如指掌,并且能夠針對可能出現的問題迅速做出反應。制造業里,中基層領導者大多也是技術專家或業務專家,具備高度的責任心和專業度,肯鉆研、廣涉獵。

然而,我們在分析制造業中基層測評數據時發現,「自信果斷」高分者較少。這一指標代表一個人喜歡直截了當、勇擔責任、挑戰他人的傾向,高分者往往敢于表達自己的意見,樂于承擔領導的角色,這也是判斷力的一部分。

在行業都處于技術探索和嘗試創新階段的時候,這股腰部力量顯得更為重要——當高層確定了一個探索方向需要全體員工共同發力時,需要有人站出來,勇挑大梁,或是敢于發問,為基層員工爭取更多的保障。

不破不立,何以破局?為了讓組織中具備「判斷力」的潛在人才有機會發揮自己的強項,并且能有效發揮,我們應當強調以下「三個關鍵」:

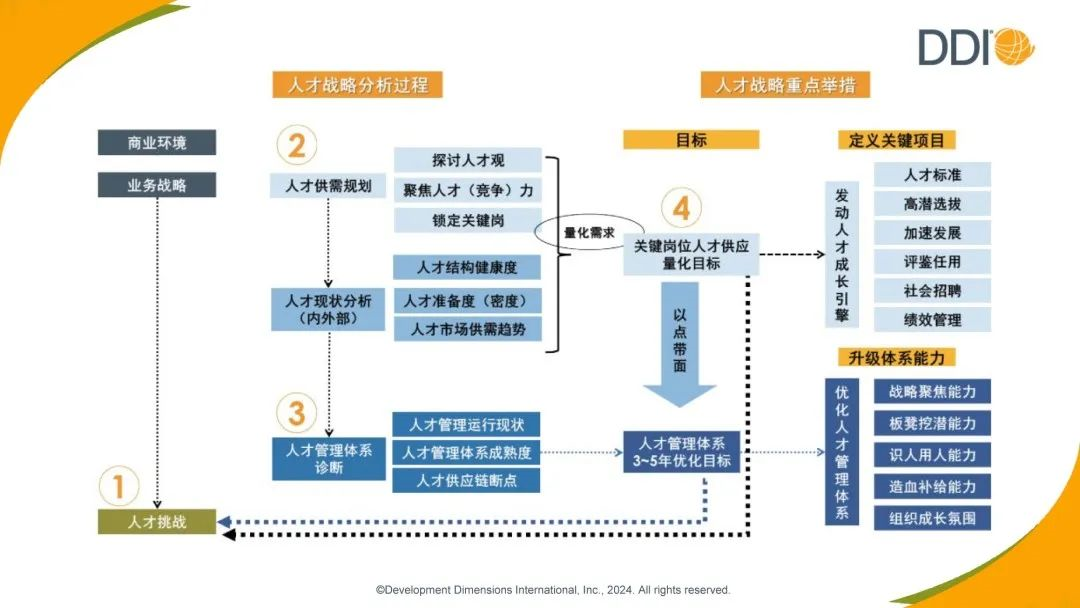

關鍵一:打造策略性人才管理體系

戰略一直在變,組織一直在調整,人才盤點還有必要做嗎?

有,非常必要。正是在滾動更新中,對各類人才的掌控度才需要更及時和精準,所有的目標都需要靠人來實現,只有清楚手里有哪些兵,每個兵能做什么,不能做什么,在前端規劃布局時才更有信心,發揮判斷力的機會才更多。

我們建議確定業務戰略的同時,并行探討要實現這些戰略有哪些關鍵崗位,將人才盤點變成年度例行,并嘗試通過人才盤點數據回答組織人才是否充足,人才結構是否健康,關鍵崗位上核心人才的密度是高是低等問題。結合這些答案,定義出對組織最關鍵的幾項戰略性人才項目,夯實關鍵崗,以點帶面補強人才管理體系。

關鍵二:搭建一體化人才培養體系

如果說關鍵一談的是剛需,那么關鍵二就是談儲備。面對戰略年年變,結構年年調的挑戰,人力資源部門不能一直被動下去,我們也需要錨定未來,從變化中尋找不變的共性。

DDI建議,企業可以根據戰略與業務的變化重塑用人標準,對各層級人才的樣貌及時做出調整,可使用「N+X」的原則,制定通用能力和特殊能力,讓看似不會變通的人才標準具備靈活適應性。例如「判斷力+數字敏銳度」的組合,一個是多變環境下領導者的基本盤,另一個是數字化轉型初期需要尤為強調的特殊能力。而隨著組織對各類系統和數字化流程的逐漸適應,便可以用新的特殊能力取代「數字敏銳度」。

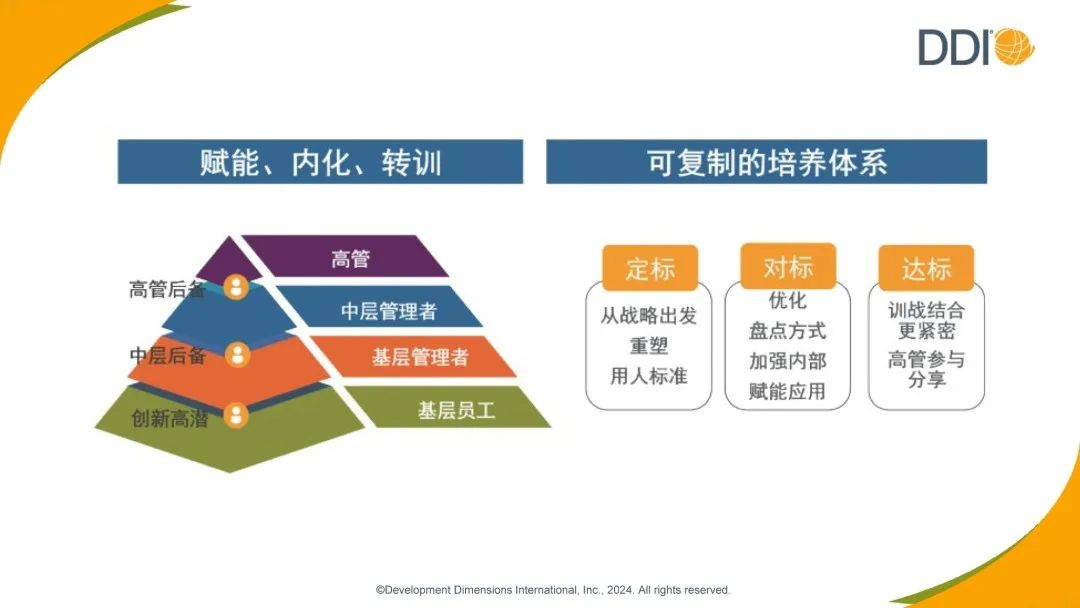

定位了實現戰略所需的關鍵崗,掌握了組織目前的人才現狀,還有了可持續更新的人才標準,便可著手搭建高層、中層、基層聯動的培養體系,因應不同層級適合的培養方式,靈活選用工具教學、行動學習等,內部沉淀一套可復制的培養體系,讓組織也習慣發展式輔導、發展式授權。

關鍵三:聚焦人力資源伙伴賦能

組織與業務的提升離不開人力資源伙伴的支持與陪伴,「三支柱」理論的盛行也凸顯了并肩作戰的戰友角色。因此,我們建議打造人才管理和培養體系的同時,也要發展HR伙伴的能力,通過賦能、內化和轉訓,助力組織內部逐步形成一套獨特的培養體系,建立人才培養生態,成就長期可持續的培養力量。

變革從來都不是一個人的事,也不是一群人的事,而是整個組織共同要面對的挑戰與機遇——需要高層領導者具備對迷霧中前進方向的「判斷力」,需要中基層領導者具備對如何穩住舵手及全船同伴的策略「判斷力」,以及全體員工將個人命運和組織命運捆綁后不破不立的「判斷力」。

*本文為DDI原創文章,轉載請標注出處

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解