逆勢前行的關鍵時期,效能提升是企業與組織關注的必然趨勢。DDI大中華區戰略顧問李慧淵女士認為,若組織中的最小單元——「團隊」能夠以最敏捷的方式華麗轉身,那么從逆行到逆襲必將成為可能。

關鍵時期提升自控,減少脆弱,我們的戰略之一就是與一群志同道合的伙伴一同前行;而這一群人在一起就叫做團隊。我們一起來談一談團隊在不確定的狀態下如何逆行,或者逆襲。

我訪談過無數企業高管關于他們的挑戰,這些年我常聽到的痛點,例如:

「公司里空降了一個大牛技術人員,項目沒啥起色,團隊里面的優秀人員卻都跑光了。」

「公司為了開拓新市場,重金聘請了行業里面的知名人士,但是沒做出結果。之后聽說他離職后,卻在另一家友商那兒做得風生水起。」

「正在摩拳擦掌的時候,病毒來了。我臨危受命,組織了新團隊、有了新任務。但團隊成員來自各個部門,最重要的還只能云辦公,到底要如何達成目標呢?」

面對疫情很多CEO感慨,「培養了這么多年的人,希望他們在緊要關頭能夠幫上點忙,但是好像沒法出謀劃策,到頭來什么都是我想,他們只能做手和腳。」 不是只有你擔心,很多領導者同樣有這些擔心。

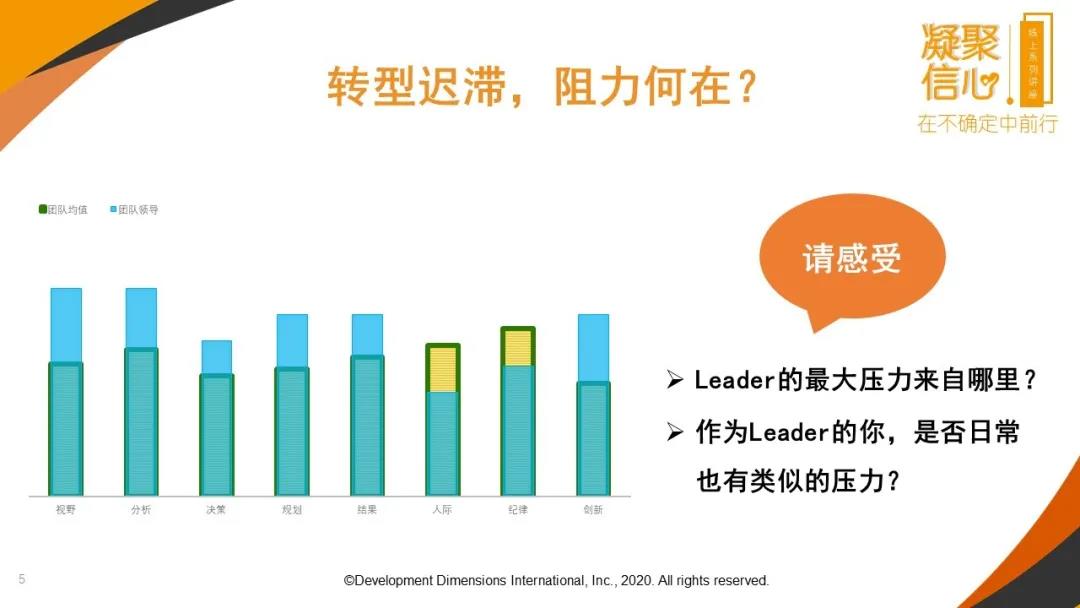

我看到很多企業里的團隊有一樣的問題,那就是: 「轉型遲滯」。在過去的兩年里,我們專注于轉型過程中的大量團隊,發現轉型速度慢,團隊跟不上業務發展是一個非常普遍的現象。我們發現從一個團隊構建到穩定持續的產生績效,有8個角色對團隊成功非常重要。

那么,到底轉型的阻力來自哪里呢?首先,能不能找準目標和方向?是否能夠有效的聚焦?這跟幾個角色相關:視野、分析、決策。

前面提到的這三個角色,是圖上顯示的左邊三個。其次,能不能夠相互協同達成目標,就會與規劃、結果、人際相關,這是我們圖表中間三個角色。

最后,一個團隊是否能夠不斷的沉淀,自我突破,達到下一個境界,就會和紀律、創新有關,這是我們圖表上最右邊的兩項。

這張圖是一個實際的案例,藍色柱是領導者的分數。你會發現大多數分數領導者都高于團隊成員;綠色框架是團隊成員的平均值。在這個時候各位不妨從領導者的視角入手,來感受一下他平時的壓力來自哪里?

第一,從整個團隊來看,創新新低,成員不尋求突破,此時轉型的阻力會很大。

第二,視野和決策都不高,意味著說對目標的認知和緊迫感不太高,這個時候決策的壓力都會在領導者身上。

第三,整個團隊規劃和結果不高,意味著說團隊的沖勁不足,導致領導者在授權和跟進的時候壓力很大,每天需要拿著鞭子去抽人。

最后大家發現領導者自身人際比較低,這會加劇他在精力上的挑戰。各位這個時候是不是很想幫這領導者仰天長吼一聲,我太難了!

壓力的來源很多,除了團隊本身,內外部的環境也在發生變化,比如說變得越來越不確定。再比如說,任務變得越來越復雜,人們的準備相對較低。加上這一波疫情,一切模糊狀態和對響應速度的要求更高了,所以意味著企業與領導者面對的挑戰其實在呈指數級增加!

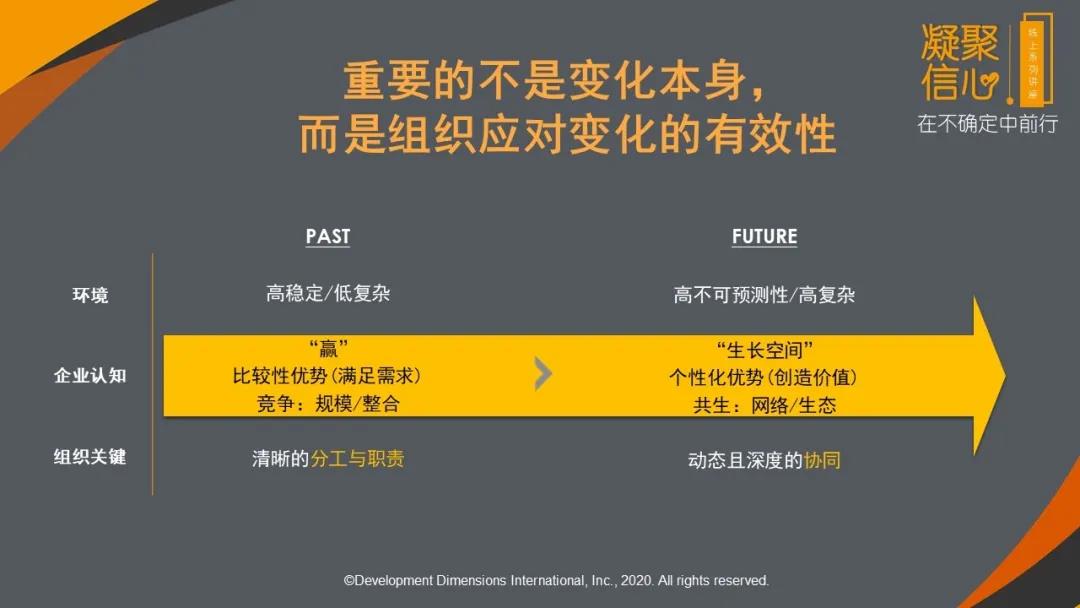

當然常常也會有人問我,在企業里培訓從未停過,人才的能力也在提升,但是為什么我們面對挑戰依然準備不足,甚至差距越來越大?歸根結底到底是差在哪里?我認為,重要的不是變化本身,而是組織應對變化的有效性,也就是我們組織應對變化的有效性變得越來越不足。

因此,這張圖顯示了企業認知和組織成功的關鍵因素從過去到現在的外部環境的差異。總體而言,從工業時代走到數字時代,外部環境從高穩定、低復雜走到了另外一個極端,也就是高不可預測和高復雜。所以從過去到現在,企業的終極目標過去是我要贏,到現在變成找到屬于我的那片天。

企業的勝出優勢,從過去的競爭性「你有我也有,你有我更優」,變成了適應性優勢,也就是說你要能比對手更好地滿足客戶的需求、要更具有自身特色的創造性價值、個性化的價值。因為我們連競爭對手都不知道是誰,哪里來的競爭優勢啊?

同時,企業發展的底層邏輯和戰略取向,過往是更大、更強、規模效應更管控、更整合、更領先。這些詞兒到現在追求轉向:共生、創造網絡效應、爭取贏家通吃。有些企業開始構建平臺與生態。過去我們非常看重分工,其實責任是由分工產生的,這也是因為在過去的工作當中,專業化程度很低,任務的多樣性比較低。到了這個時代會發現,「協同」這個詞越來越被強調,無法再由一個人某一個單一的人完成一個工作。

羅振宇曾經舉過一個例子,「得到」要做一本電子書,他們就開始找外包供應商。等到把這本書做出來的時候,羅胖發現這居然是有幾百家供應商協作做出來的一款產品。電子書已經是相對比較簡單的產品了,那么一架飛機、一輛車,所需要的協同組織,將是呈倍數級的增加。我們父母這一輩常常強調,每個人做好螺絲釘,這個社會就會更加強大,事實上現在社會可能已經不再需要一模一樣的螺絲釘了。

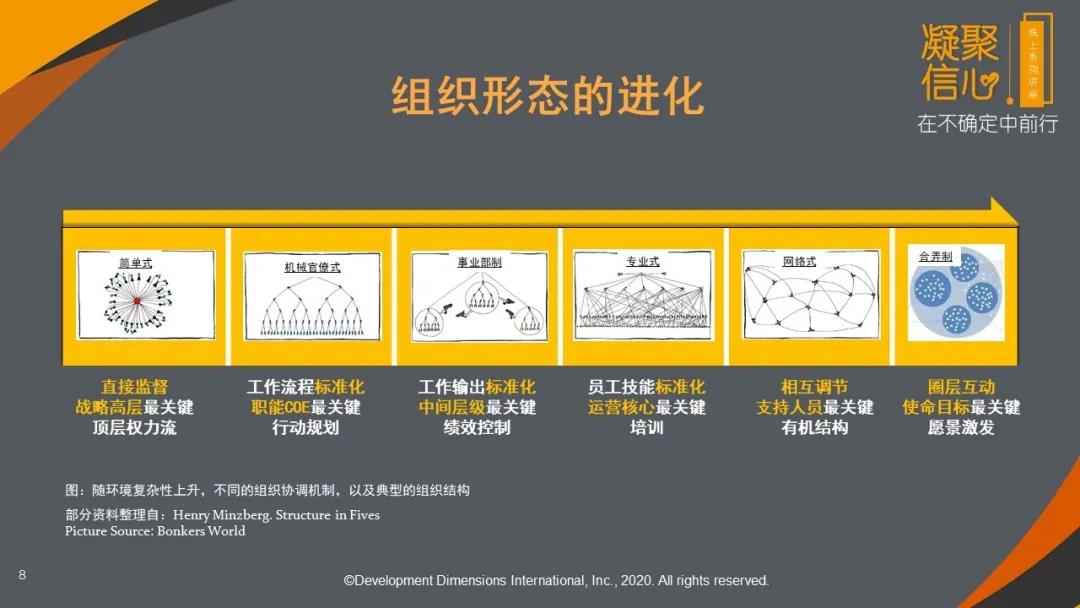

這張照片顯示了從過去到現在甚至可預見的未來組織形式的變化,這些變化來自于外部環境的變化。最左邊是最關鍵的頂層權力流的簡單組織形態,到工作輸出標準化,中間層級最關鍵的事業部制。這在我們的圖表中間,再到這些年迅速崛起的網絡式的有機結構、合弄制的結構、圈層互動,甚至我可以在右邊再加上一個無邊界組織。

幾年前,當我讀《聯盟》一書時,我一直在思考一個問題。除了硅谷,聯盟的自由就業模式什么時候會在我們的生活周圍大規模爆發?我想這次疫情給出一個很好的答案。疫情期間,西貝的賈總說,如果疫情持續,西貝只能堅持三個月。第2天盒馬就宣布,雇傭西貝的員工,在非常時期協助盒馬緩解了人員緊缺。黑天鵝的來臨,讓我們一步就跨越到真正的實現聯盟。

在這個時代,我想沒有哪一個單一要素可以決定企業的成敗,而企業發展的最終目的,就是理解變化、預測變化,應對更多的多樣性,并且迅速作出反應。對于我們個人及團隊來說也是一樣,而在這過程當中最關鍵的要素就是「協同」。談到協同,這當中又會有兩個重要的要素,一個是人,一個是任務,所以我們常常會在談人人匹配、人事匹配,其實就是在談如何更好的協同。

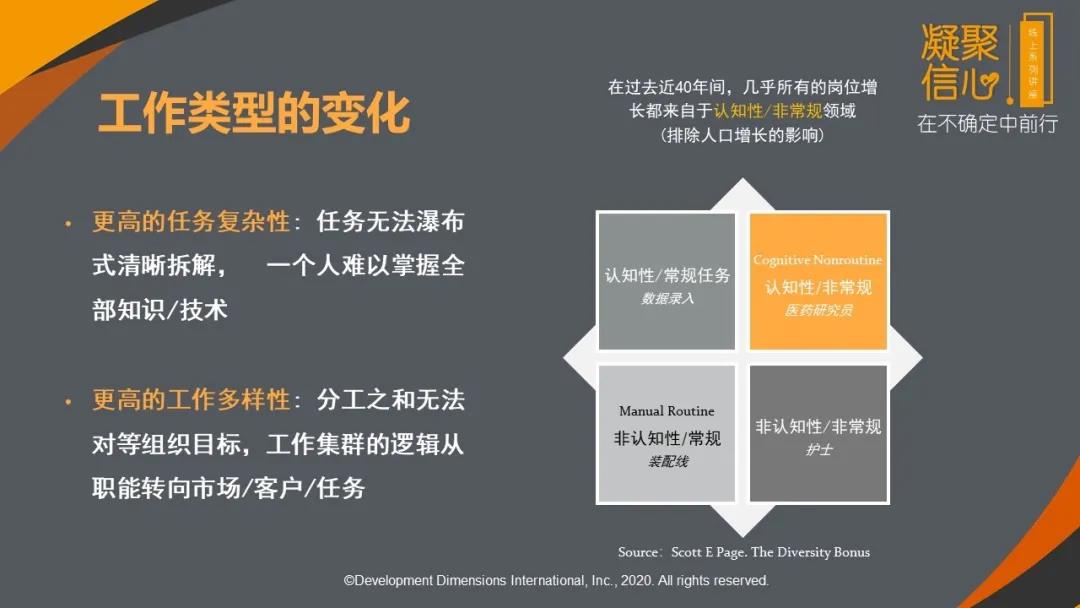

我們發現,現在的任務往往有兩個與以往不同的很重要的特點,一個是越來越復雜,所以就會導致在某一個具體的學科內,不太會有大師或者通才了。第二個特點是越來越多樣化,這就導致了自上而下拆解的所有分工加起來,沒有辦法達成我們的完整的組織目標。

在這個過程中,我們看到了很多圍繞客戶、圍繞市場、圍繞任務展開工作,我們需要把不同職能的人組合在一起。而這種多樣化背景的人,會直接導致合作過程當中出現很多的灰色地帶。我想線上的各位領導者應該感同身受,這就更需要協調和互補。上圖右側是一項研究,表明在過去的40年里,幾乎所有的工作增長都來自認知和非傳統領域。

在這里分享三個數據,分別是83%、64%、75%,來自ADT Research。一個數據表明受訪者表示:曾在一個以上的團隊工作。一個數據表示,所在的額外團隊沒有出現在組織結構當中。另外一個是大部分的工作都需要在團隊中完成的比例。大家可以來猜一猜,哪一個數據表明自己的工作需要在團隊中完成的比例?

所以大家會發現:

83%的人自己的大部分工作都需要在團隊當中來完成

64%的人曾在一個以上的團隊工作

75%也就是3/4的人所在的額外團隊,并沒有出現在組織結構圖當中。

這三個數據各位可以自己對照一下,你的日常工作是不是也是這樣的比例,而這些隱形的團隊HR可能不知道或者缺少正式機制的支持,缺少管理。但往往他們在做的事,對于組織來講卻是最為緊要的任務。

我想這所有的種種變化都在提醒我們一件事情,就是團隊需要被重新定義,這里有括號:「團隊經費也需要被重新分配」。而團隊在某種意義上已經成為組織的縮影,要想讓組織機制成為競爭優勢的來源,就必須把團隊的內涵進行翻新,重新審視我們的團隊。

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

訂閱我們的電子通訊,獲取最新的領導見解

本文基于《2025全球領導力展望》調研數據,探討中國企業領導力發展資源的投入現狀及錯配問題,并提出優化建議,助...

重大的變革往往意味著重大的機遇。當下,制造行業想要抓住時代的機遇,需要系統性打造組織永續的力量,才能夠在整個制...